Nous avons traversé les sphères concentriques de notre monde depuis le centre de la terre, en passant par l'eau, puis l'air, jusqu'au vide intersidéral. Nous étions ensuite revenus sur le vernis du vivant entre le solide et le gazeux, la biosphère.

Avant de prendre encore plus de hauteur et bien que ce soit complètement en dehors de ma formation initiale, je voudrais vous faire part d'une intuition qui m'est venue pendant que je préparais le chapitre suivant et qui s'est étoffée au point de pouvoir constituer un ensemble structuré et cohérent, si ce n'est consistant. Je me suis posé la question de regarder comment la vie se complexifie par dessus la sphère matérielle proprement dite.

Il s'agit évidemment de spéculations personnelles, d'un regard de biologiste sur un monde vis-à-vis duquel je n'ai jamais reçu la moindre formation officielle, juste un peu d'éthologie rudimentaire. J'ai, bien sûr, parcouru un peu de ce qui est disponible sur Internet pour me déniaiser vaguement mais comme je n'ai rien trouvé de probant pouvant rejoindre l'armature de mon intuition (bien que tout ce que j'ai pu découvrir s'imbrique plutôt bien dedans), j'ai assez vite laissé tomber pour me fier à elle.

Donc, "je sais rien mais je dirai tout", c'est une intuition, un regard sur les rapports sociaux différent de l'académique en vogue (bien qu'il existe dans la sociologie/ethnologie formelle quelques recherches récentes allant un peu dans ce sens-là) et, contrairement aux chapitres précédents, pas du tout une synthèse des connaissances établies. Ceci dit, elle s'appuie sur des connaissances établies : je ne suis pas de taille à réinventer le monde, chose qui, de toute façon, ne peut pas me motiver.

Disons que c'est une bouteille jetée à la mer pour que d'autres reprennent, appuient, corrigent ou démolissent cette intuition.

À vous de voir.

Pour pouvoir partager ce qui va suivre, je crois utile de rappeler d'abord quelques faits et lois pour mieux comprendre.

Quel que soient le domaine dans lequel on mène une activité, son ampleur et son échelle, deux lois empiriques semblent présider à toute action.

Une définition tout d'abord : le rendement est le rapport entre l'énergie dépensée et celle effectivement transformée dans un but donné, d'une certaine façon c'est celle reçue en retour, le rapport dépenses/recettes de l'opération. Cette définition est générale, elle s'applique dans tous les domaines. Bien sûr, tout est possible, depuis les rendements nuls, le gaspillage "pur", jusqu'aux rendements infinis ou presque, "l'effet papillon" en étant la plus célèbre image.

En physique stricte, le rendement est le rapport entre l'énergie "utile" et celle "fournie". Si la définition précédente reste vraie, la pratique montre que, dans le domaine mécanique au moins, la grande majorité des rendements se répartit entre 15 et 40 %. Bien que dans les autres domaines, le sociologique en particulier, la notion de rendement soit plus élastique (puisqu'on peut prétendre a posteriori avoir visé le but atteint et non pas celui réellement poursuivi), il est logique de considérer que cette moyenne soit largement partagée, voire souvent inférieure à 15 % puisque moins matérielle.

Cette célèbre loi "sociologique" est aussi connue sous le nom de loi de Pareto.

En gros, elle dit que 80 % des conséquences sont provoquées par 20 % des causes, que 80 % des espaces sont occupés par 20 % des ressources, que 80 % du temps ou des efforts ne servent qu'à 20 % du résultat, que 20 % des possibilités servent dans 80 % des cas.

Elle est d'origine sociologique mais elle se vérifie dans tous les domaines ... à 80 %.

On peut aussi la traduire en se disant que pour obtenir un résultat quelconque sur quoi que ce soit, l'énergie et le temps à consacrer à ce qui encadre le moindre résultat sont toujours 4 fois plus importants que ceux consacrés au résultat en lui-même (réflexion, préparation, équipement, action (20%), évaluation, rangements, entretien, réparations & nettoyages, etc.). C'est valable depuis la moindre expérience formelle scientifique de laboratoire, jusqu'au plus banal des repas quotidiens, courses et vaisselles incluses.

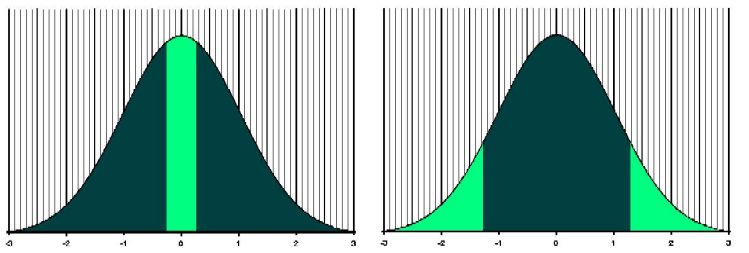

80/20 en surface, les 20% au centre |

80/20 en surface, les 20% autour |

Cette autre loi est issue de l'informatique et d'Internet. Elle est également appelée loi de Nielsen (appliquée à la vitesse de connexion), sinon règle du 1 % (appliquée à la participation des internautes).

En gros, elle dit que, quel que soit le sujet, moins de 1 % de la population des internautes y contribue de façon proactive (c'est à dire autrement que par des "lol", "+1" et autres smileys, 9 % y participent occasionnellement de façon opportuniste et 90 % n'y contribuent jamais.

Je ne la connaissais pas et sa découverte m'a fichu un sacré vertige : si seulement 1 % des internautes contrôlent la totalité de ce qui y est dit, le pouvoir d'influence qu'ils prennent alors sur les autres est supérieur à tout ce que j'ai pu imaginer jusque-là. C'est plutôt inquiétant pour la démocratie, surtout lorsque les grands lobbys décideront d'y consacrer leurs moyens pour de bon (cf. ACTA, SOPA, PRISM, HADOPI, etc...)

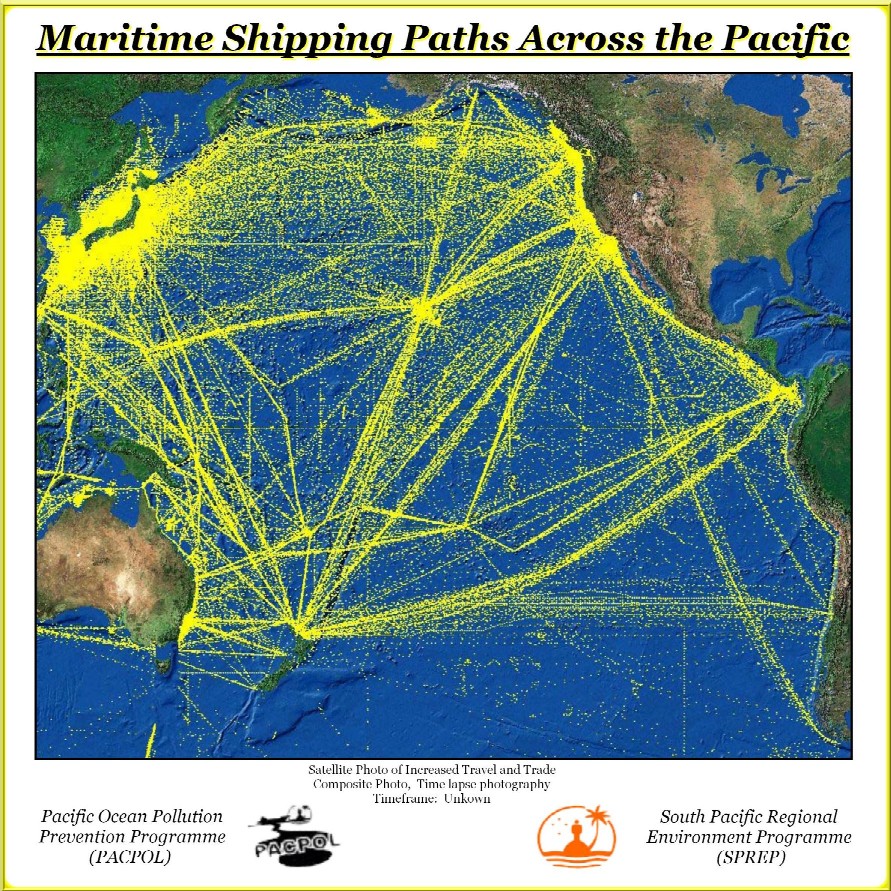

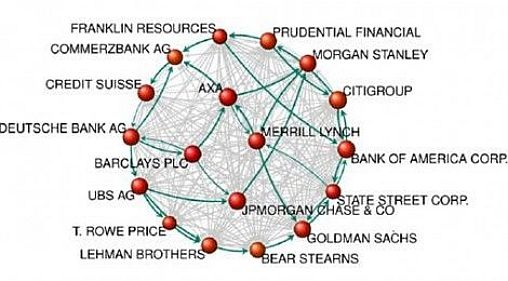

Comme elle dépasse largement le domaine de l'Internet, qu'elle est plutôt universelle, ma peur risque fort d'en trouver des preuves terrifiantes comme celle-ci : Quand la science découvre les 1 % qui dirigent l'économie

En tout état de cause elle renforce la loi de Pareto et montre que "de petites causes peuvent avoir de grandes conséquences" et, bien sûr, elle ne s'applique pas qu'à l'informatique et Internet. D'une certaine façon, on peut la considérer comme une sorte de formalisation du fameux "effet papillon" et sa généralisation est extrêmement importante bien au-delà de la sociologie.

On remarquera aussi qu'elle est liée à la précédente car, en fait, la loi des 80/20 en est une approximation. En réalité, il existe 3 parties dans la loi des 80/20 : la troisième est un "résidu" pas assez significatif pour justifier un lourd investissement dessus mais elle existe, disons que c'est 80/20 à 1% près ...

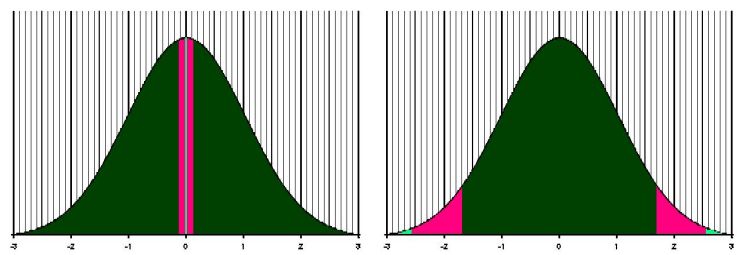

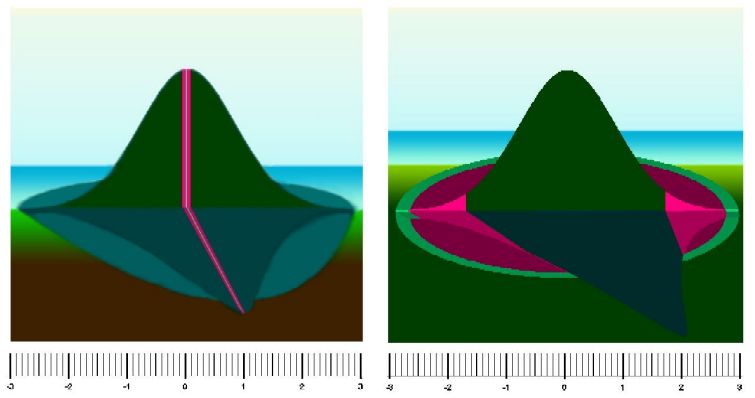

90-9-1 en surface, les 9+1% au centre |

90-9-1 en surface, les 9+1% autour |

On la retrouve partout, dans l'effet du sel et des autres condiments sur la nourriture, dans les concentrations des principes actifs de pratiquement tous les médicaments, dans celles des colorants des peintures, aliments et autres, dans la proportion de fer de l'hémoglobine, du magnésium de la chlorophylle, de tous les catalyseurs de toutes les réactions chimiques, jusqu'au fameux "grain de sable qui bloque la machine" ou au dicton "quand on est plusieurs il est plus facile de faire du bruit que du silence", voire aussi le "un seul être vous manque et tout est dépeuplé" (ou repeuplé, c'est selon), etc.

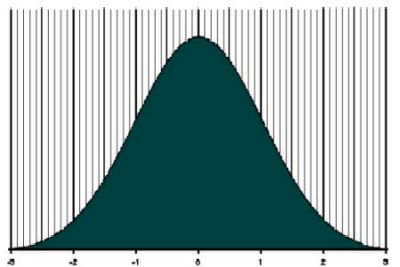

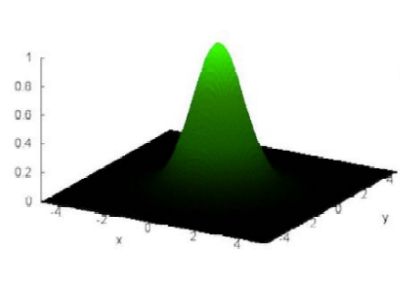

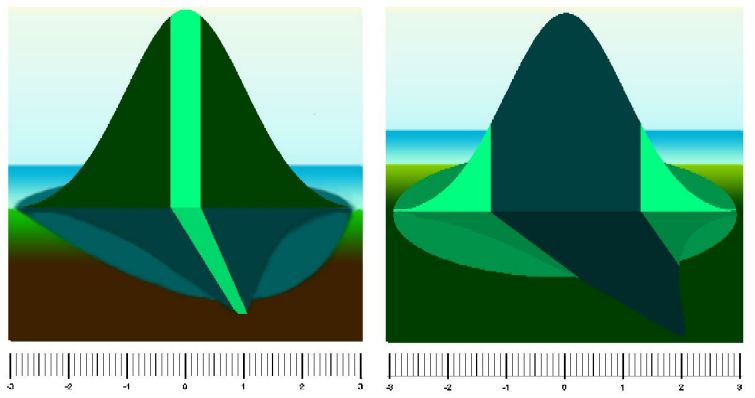

La Loi Normale décrit un phénomène courant qu'on pourrait imager avec, par exemple, du sable s'écoulant dans un sablier : quand on le retourne, tous les grains de sable vont descendre par le petit trou qui sépare les deux ampoules de verre à fond plat. Tous ces grains commencent leur chute du même endroit mais ils ne la terminent pas tous au même endroit. Quelle est la probabilité qu'un grain s'immobilise à un endroit donné ? C'est ce que décrit cette loi.

La répartition finale des grains est prévisible et chacun a pu le vérifier consciemment au moins une fois dans sa vie mais ce qu'on n'imagine pas en regardant ce petit tas de sable, ou tout autre tas d'éléments de petite taille constitué par leur écoulement à partir d'une source unique (trou dans un sac de riz, montagne de sel, de minerai, de graines ou autre, au bout d'une trémie, terrils, décharge de benne de camion, etc.), c'est que plus de la moitié du tas se tient dans un volume égal ou inférieur à celui occupé par les moins de 10 % qui se sont répartis au plus loin du centre du tas, au plus loin de la verticale du point de chute. La répartition des éléments issue d'une loi normale a toujours cette allure. L'examen des probabilités associées aux cercles concentriques à la verticale du point de chute image bien les deux lois précédentes.

C'est la loi statistique la plus connue, c'est aussi la plus universelle. On l'applique sans gros risque d'erreur dès que le nombre d'essais, de tests, est supérieur ou égal à 100. En dessous, les risques d'erreur deviennent trop importants et on lui préfère des lois plus "sur mesure" comme la loi de Poisson puis, en gros en-dessous de 50, la loi Binomiale.

courbe de Gauss, Normale centrée, réduite |

La même en 3D |

Si l'on représente les deux lois précédentes sur des schémas de loi Normale, ça donne quelque chose comme ça :

Ceci pour serrer d'un peu plus près l'image que ça pourrait avoir avec des grains de sable :

Ça aide à voir ce que "minorité" veut dire selon qu'elle soit aux commandes ou aux marges.

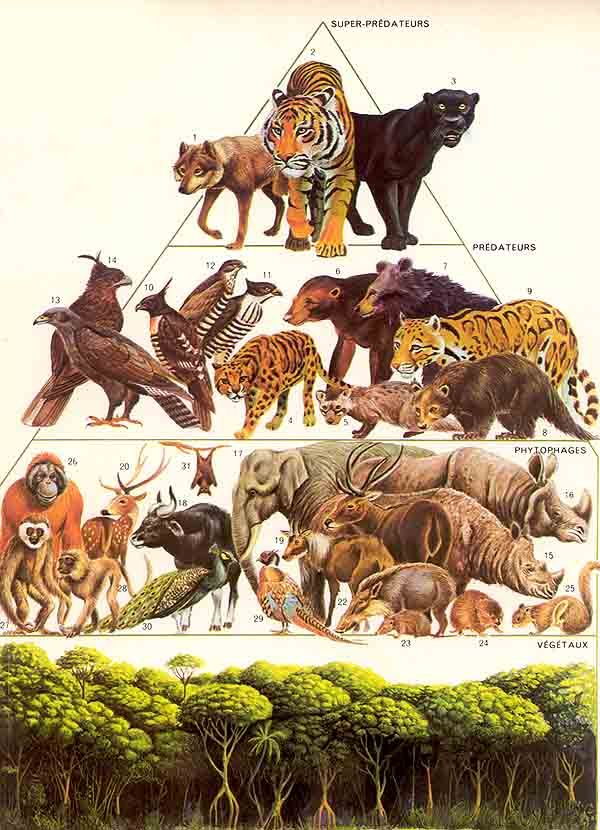

Petit retour sur la biosphère pour rappeler le principe fondamental qui régit le maintien et l'expansion de la vie depuis qu'elle existe ici. J'écrivais :

"Le défi de toute espèce, l'objectif implicite recherché par son génome, est d'arriver à occuper de façon durable le plus grand volume possible de ce qui l'entoure tout en satisfaisant ses besoins élémentaires le mieux possible, en étant "bien nourrie", le mieux possible.

A ce titre, "tout fait ventre" : à partir du moment où quoi que ce soit peut être exploité comme ressource pour en être "bien nourri", pour chaque individu et quelle que soit son espèce, c'est "bon à prendre" même si ce "quoi que ce soit" est vivant, même de sa propre espèce. C'est un réflexe aussi vieux que les premières formes de vie. C'est celui qui sous-tend toute l'évolution du vivant depuis son origine. Il doit d'être toujours aussi fondamental à toute forme vivante aujourd'hui au succès qu'il apporte au maintien de leur génome dans la biosphère.

D'un autre côté, la Vie a autant horreur du vide que de l'uniformité : pour la vie, d'une certaine façon, c'est la même chose, tout espace homogène, uniforme, qu'il soit physique ou biologique, voire conceptuel, est un "splendide marché à conquérir". La première espèce trouvant une façon de l'exploiter pour son compte peut rapidement en exploser ses effectifs, donc offrir une plus grande stabilité à son génome, donc renforcer sa pérennité."

Cette règle s'applique dans tous les domaines, à toutes les espèces. On trouve même une version "sociale" chez les fourmis :

Il existe environ 12 000 espèces de fourmis. C'est une estimation, on pourrait tout aussi bien dire 10 ou 15 000. Chaque espèce est socialement structurée et pour une espèce donnée, toute autre espèce est "considérée comme" une autre entité, menace ou ressource. La latitude comportementale d'une fourmi dans sa colonie est plus qu'étroite. Les comportements face aux différentes situations sont très stéréotypés. Il faut dire que si l'on évalue l'individualisation de l'espèce humaine à environ 100 000 ans (cent mille), pour les fourmis on parle plus facilement de 100 000 000 d'années (cent millions). Il est donc logique que leur évolution soit mille fois plus poussée et leur diversité en espèces dix mille fois plus élaborée que celles des grands singes.

Sociologiquement parlant, il est logique que, pour la famille des fourmis, tout ce qui a pu être possible, viable et stable ait été "poussé à fond" dans toutes les directions possibles. Elles sont donc, au sein de la même espèce comme entre leurs espèces, extrêmement intéressantes pour connaître les grandes lignes de l'univers des possibles des interrelations sociales ou apparentées.

Ainsi, non seulement les tâches des individus sont différentes selon leur naissance (reproducteurs, ouvrières, soldats), mais encore variables en fonction de l'âge de l'individu, comme chez les abeilles et les autres insectes sociaux. La densité des castes est contrôlée à la naissance en fonction de celle de la colonie qui, elle, est contrôlée par les limites de son environnement.

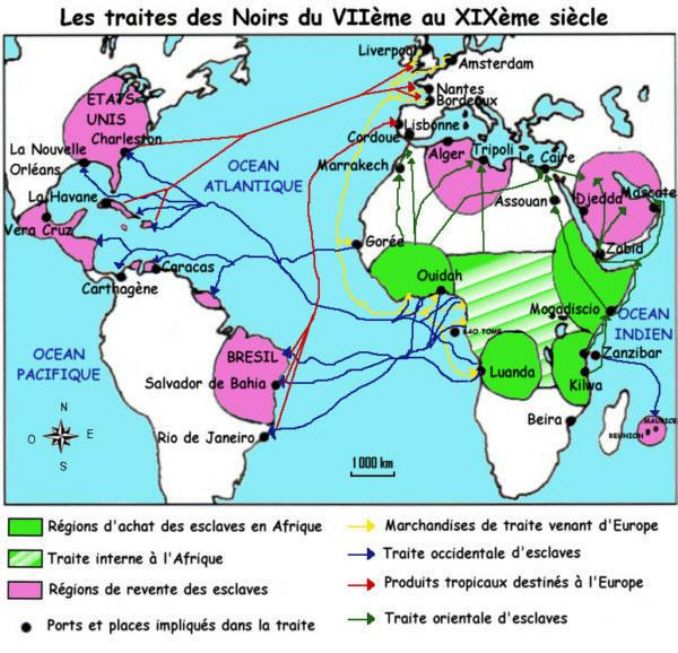

Il existe ce que nous appelons des fourmis esclavagistes, c'est à dire des espèces, très nombreuses, qui volent le naissain d'autres espèces de fourmis pour utiliser les individus qui en sortent à des fonctions et tâches précises, ce qui est fait avec suffisamment de "finesse" pour que l'espèce victime de cette prédation élaborée n'en disparaisse pas. Ceci dit, le mot "esclavagiste" est un anthropomorphisme abusif car l'esclave n'est pas de l'espèce "esclavagiste". C'est plutôt une chose qui serait à apparenter à ce que nous faisons avec d'autres vertébrés comme les vaches, chèvres, moutons, porcs, chevaux, volailles, etc. Bien que notre domination sur ces espèces ne soit pas taxée d'esclavagisme, les latitudes comportementales que nous leur tolérons sont largement plus étroites que celles laissées aux esclaves humains. Les fourmis font pour ainsi dire pareil.

Ceci étant, les espèces de fourmis sont plus voisines entre elles que l'homme avec son bétail. Il en résulte que les comportements en sont d'autant plus complexes. Ainsi, si l'esclavagisme existe et a atteint une sophistication poussée, il existe aussi des comportements adaptatifs qui cherchent à rétablir l'équilibre et bien d'autres choses encore à découvrir car nous n'en savons pas beaucoup sur cette grosse dizaine de milliers d'espèces. Le fait notable ici est que, sociologiquement, la pression de "prédation" des "esclavagistes" a été assez large et assez complexe pour permettre le développement d'un comportement antagoniste, pour constituer une sorte de "nouveau marché à prendre", pour leur faire inventer le "sabotage".

L'antagonisme esclavagiste-esclave autorise donc toute une déclinaison de possibilités permettant à ce type de relation de perdurer depuis une centaine de millions d'années. L'équilibre s'est fait en éliminant par sélection naturelle les espèces incapables d'arriver à le trouver, incapables de maintenir le génome soit des esclaves, soit des esclavagistes, soit des deux. La dépendance n'est pas nécessairement mutuelle, les esclaves survivent mieux sans les esclavagistes, mais elle existe encore pour celles ayant trouvé "un comportement durable de gestion de la ressource", un peu comme l'humain a changé l'auroch en vache, le loup en chien.

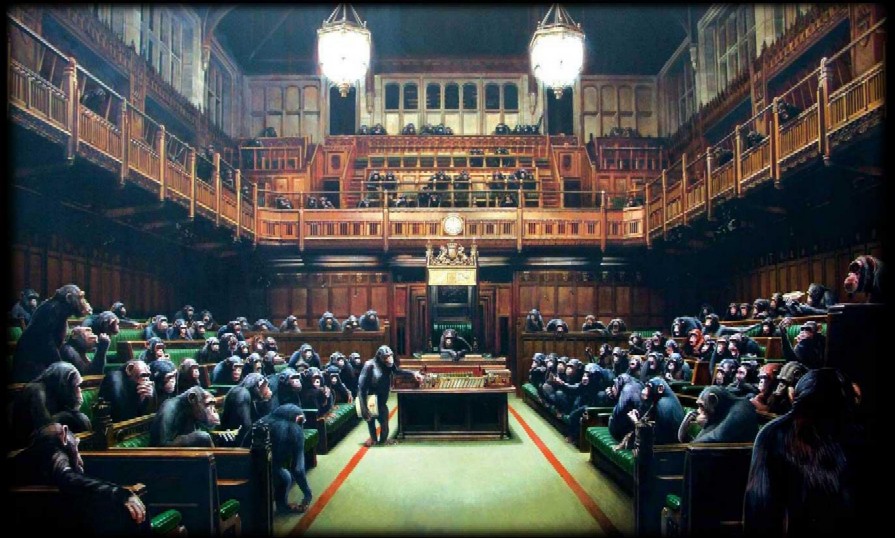

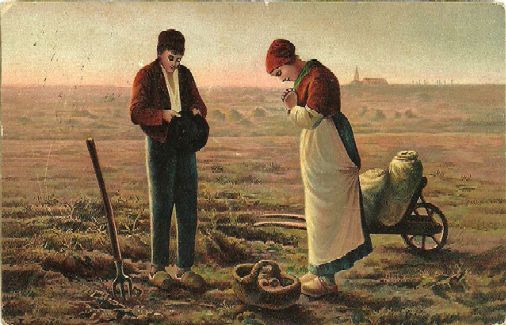

Évidemment et comme chacun le sait, rien n'interdit à l'homme d'en faire de même avec une partie de ses semblables, mais à un niveau moins élaboré. Les fourmis nous montrent qu'à ce niveau l'humain n'a rien inventé, en fait. Il suit un chemin qui a déjà été exploré avant lui.

L'organisation sociale des babouins est fondée sur un réseau de dominances qui prend en compte des facteurs très divers – force physique, sexualité, amitiés individuelles et surtout sociabilité.

En haut de la hiérarchie, on trouve les mâles adultes, suivis des mâles immatures et des femelles. Parmi ces dernières, celles qui sont en chaleur prennent le pas sur leurs compagnes.

Les mâles dominants, ceux qui l'emportent pour la conquête des femelles et forcent leurs rivaux à s'effacer, disposent de la meilleure nourriture et des perchoirs les plus confortables pour dormir dans les arbres. Leur supériorité ne dépend pas seulement de leur valeur dans les combats – la victoire allant au plus gros et au plus vigoureux –, elle relève aussi de leur aptitude à mettre les autres mâles dans leur camp, à former des alliances avec eux.

Les affrontements entre mâles sont fréquents, et cette fréquence est sans doute en partie à l'origine de certaines spécificités anatomiques de l'animal, notamment sa dentition incroyablement puissante. Dans la plupart des disputes, l'attitude menaçante du mâle – grondements, attaque simulée – ainsi que sa position dans la hiérarchie du groupe suffisent à dissuader l'adversaire mais il arrive que des mâles d'habitude soumis lancent des défis aux dominants. Le prix à payer alors pour les perdants est lourd : ils peuvent être blessés, parfois même tués.

Les mâles dominants ont presque toujours la priorité lorsqu'il s'agit d'aborder une femelle en chaleur. Ils ont donc plus de chances que les autres mâles de s'assurer une progéniture. Les mâles subordonnés, ou sub-adultes, eux, ne peuvent approcher les femelles qu'en dehors des périodes de réceptivité et de fécondité maximales. Quant aux jeunes des deux sexes, ils ne sont apparemment sujets à aucune attraction sexuelle. Les mâles dominants se désintéressent du comportement des femelles en dehors des périodes de fécondité.

Entre ces dernières la hiérarchie est bien moins nette que chez les mâles. Plusieurs d'entre elles peuvent participer à une agression contre l'une ou l'autre de leurs compagnes. Leur statut dépend de leur maturité sexuelle et du cycle de reproduction. Elles vivent en marge de la société et n'ont aucun pouvoir tant qu'elles sont trop jeunes pour se reproduire.

Ce schéma social n'est donc pas une invention humaine non plus.

Pour étudier leur aptitude à nager, un chercheur du laboratoire de biologie comportementale de la faculté de Nancy, Didier Desor, a réuni six rats dans une cage dont l'unique issue débouchait sur une piscine qu'il leur fallait traverser pour atteindre une mangeoire distribuant les aliments. On a rapidement constaté que les six rats n'allaient pas chercher leur nourriture en nageant de concert. Des rôles sont apparus, répartis ainsi : deux nageurs exploités, deux non nageurs exploiteurs, un nageur autonome et un non nageur souffre-douleur.

Les deux exploités allaient chercher la nourriture en nageant sous l'eau. Lorsqu'ils revenaient à la cage, les deux exploiteurs les frappaient et leur enfonçaient la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'ils lâchent leur butin. Ce n'est qu'après avoir nourri les deux exploiteurs que les deux exploités soumis pouvaient se permettre de consommer leurs propres croquettes. Les exploiteurs ne nageaient jamais, ils se contentaient de rosser les nageurs pour se faire nourrir.

L'autonome était un nageur assez robuste pour ramener sa nourriture et passer les exploiteurs en la conservant. Le souffre-douleur, enfin, était incapable de nager et incapable d'effrayer les exploités, alors il ramassait les miettes tombées lors des combats. La même structure - deux exploités, deux exploiteurs, un autonome et un souffre-douleur s'est retrouvée dans les vingt cages où l'expérience a été reconduite.

Pour mieux comprendre ce mécanisme de hiérarchie, Didier Desor a placé six exploiteurs ensemble. Ils se battirent toute la nuit. Au matin, ils avaient recréé les mêmes rôles. Deux exploiteurs, deux exploités, un souffre douleur, un autonome. Ils ont obtenu le même résultat aussi en réunissant dans une même cage six exploités, six autonomes ou six souffres-douleur.

Puis l'expérience a été reproduite dans une cage plus grande contenant deux cents individus. Ils se sont battus toute la nuit, le lendemain il y avait trois rats crucifiés dont les autres avaient arraché la peau. Moralité: plus la société est nombreuse plus la cruauté envers les souffre-douleur augmente. Parallèlement, les exploiteurs de la cage des deux cents entretenaient une hiérarchie de lieutenants afin de répercuter leur autorité sans même avoir besoin de se fatiguer à terroriser les exploités.

Autre prolongation de cette recherche, les savants de Nancy ont par la suite ouvert les crânes et analysé les cerveaux. Or les plus stressés n'étaient ni les souffres-douleur, ni les exploités, mais les exploiteurs.

Se pourrait-il que, pour chaque espèce animale, il existe une sorte de grille d'organisation spécifique ? Quels que soient les individus choisis et dès qu'ils sont plus de deux, ils s'empressent de tenter de reproduire cette grille pour s'y intégrer. Peut-être que l'espèce humaine est tributaire d'une telle grille elle aussi.

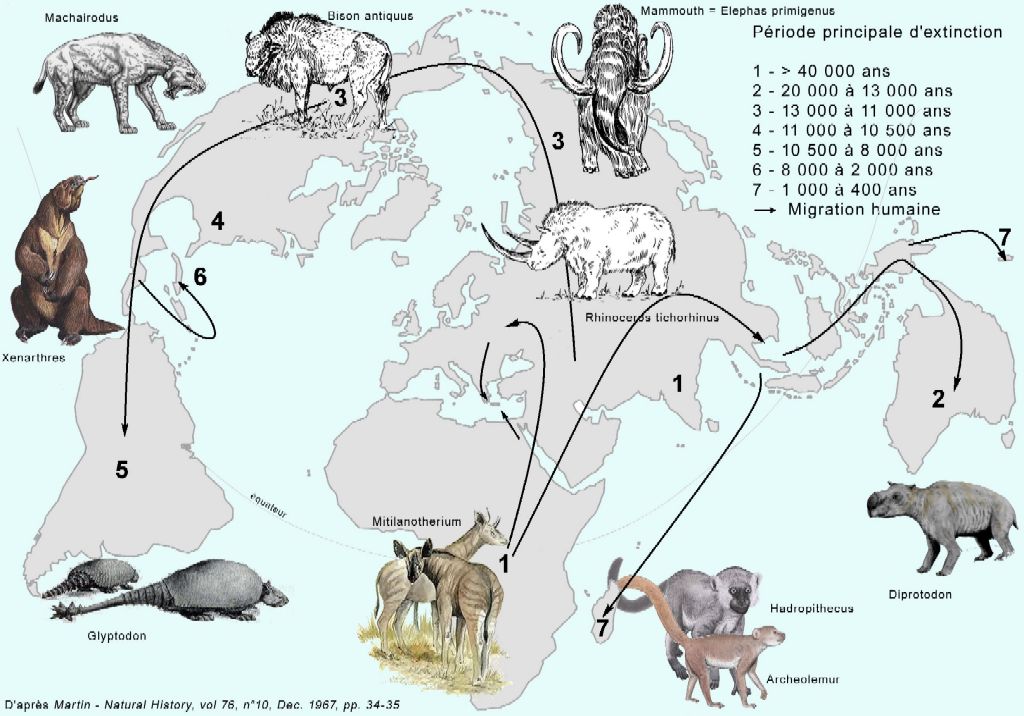

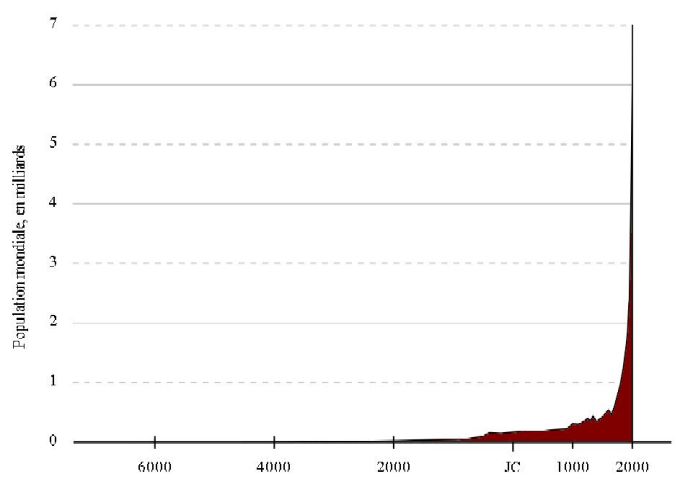

Lorsque le singe s'est redressé il y a 6 (Orrorin tugenensis) ou 7 (Sahelanthropus tchadensis) millions d'années, il était déjà social mais le chemin a été long avant la généralisation de l'invention de la société.

La répartition des tâches de façon totalement disjointe est récente et, en apparence pour l'instant, humaine : c'est le seul vertébré connu où l'on trouve des individus profitant du travail d'autres de sa population sans jamais avoir y participé et dont le propre travail est également parfaitement étranger aux premiers.

Cette évolution récente a été rapide, initiée il y a entre 9 et 12 000 ans, au temps des premières villes, elle n'aurait pas pu apparaître avant. A cette époque, la structure principale de ces sociétés reposait sur trois piliers :

(Source : http://mimimato.forumactif.org/t60-d-ou-viens-je-qui-suis-je-ou-vais-je)

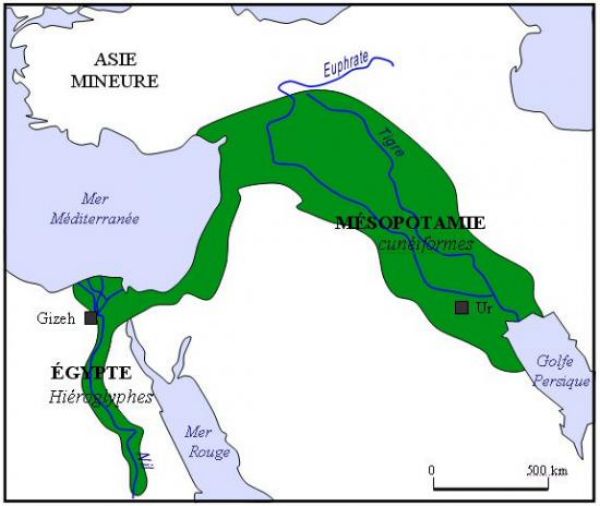

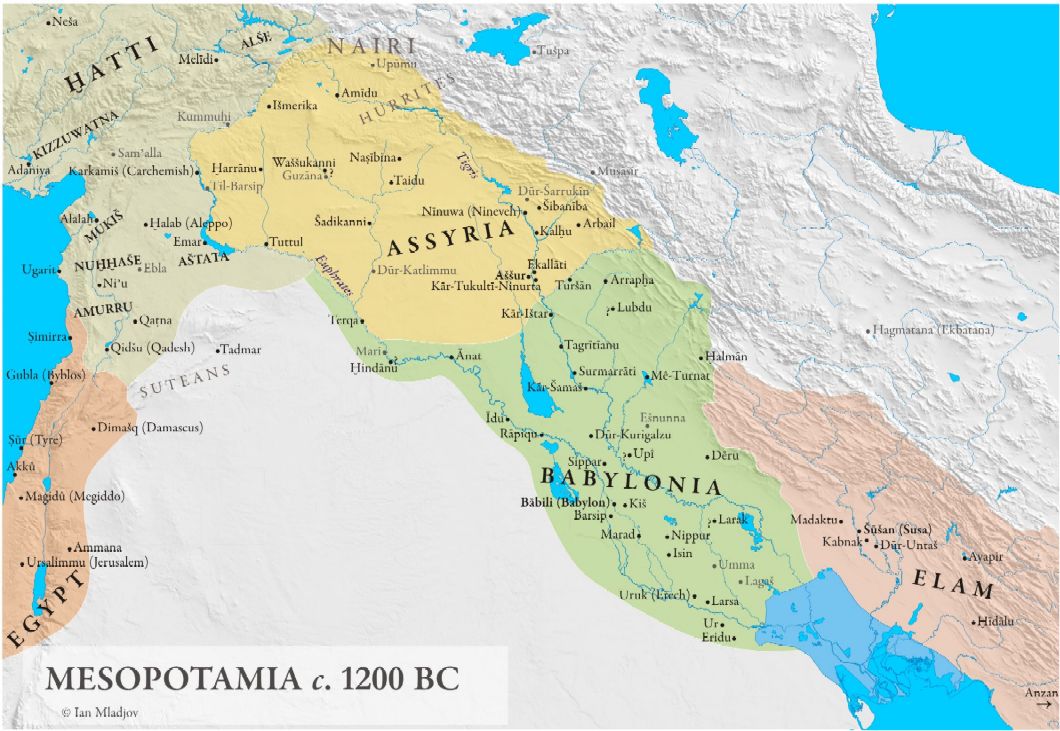

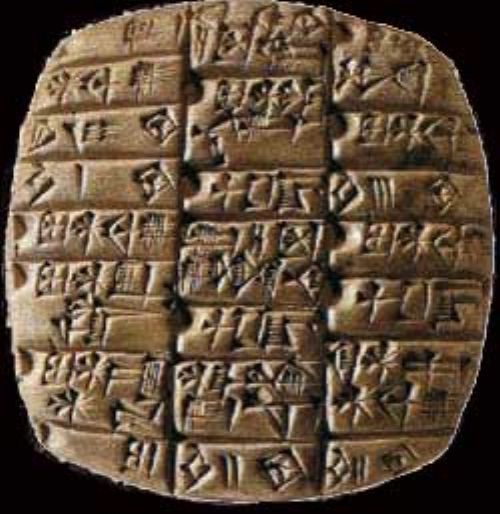

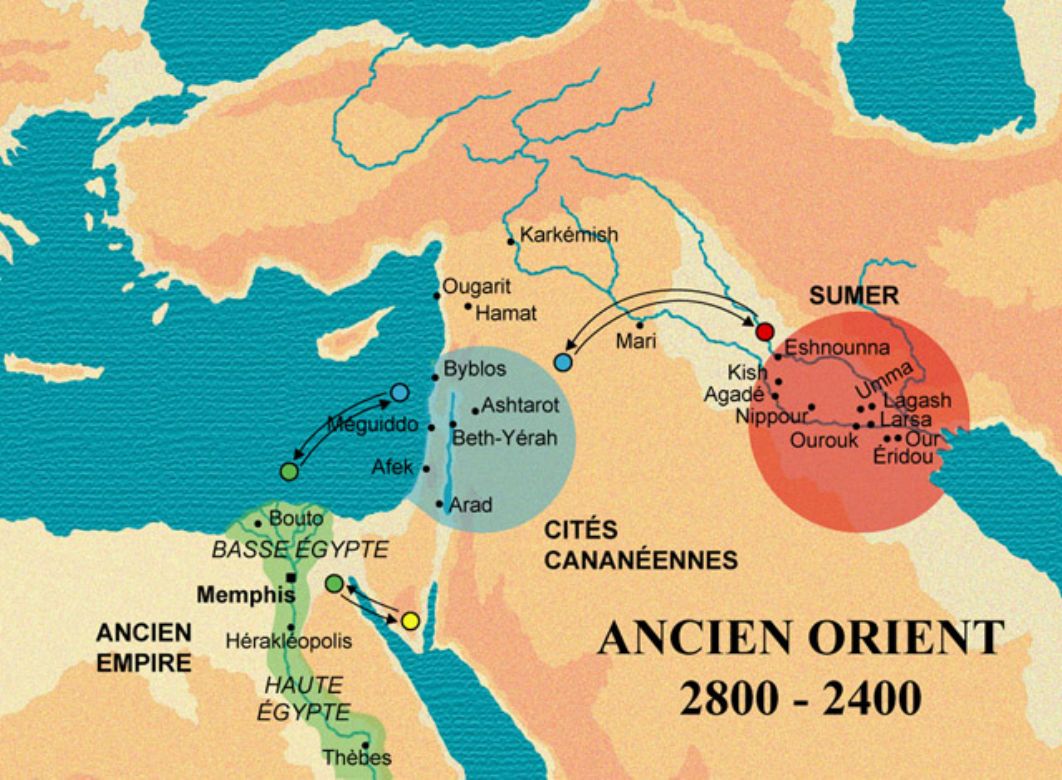

Ce dont on dispose aujourd'hui provient du croissant fertile, zone géographique qui recouvre d'un côté le pays des pharaons, le Nil, de l'autre celui des Assyriens et des Hittites entre le Tigre et l'Euphrate, le Jourdain entre les deux. Ces trois groupes culturels sont les plus anciens connus, ils ont commencé à laisser des traces il y a 12 millénaires, 2 000 ans avant le dernier grand changement climatique. Il y a donc certainement des traces à découvrir sous le niveau actuel de la mer, loin du rivage.

Au départ il s'agissait surtout de très gros villages, certains devenant villes, Uruk et Assur en particulier, Assur dont le fer de lance était ses commerçants qui ont délégué l'administration de la ville à son clergé au nom du dieu principal Assur, de même nom que la cité. La notion de roi est venue de là : le roi est le plus grand des prêtres et le chef de l'administration. Au départ il est élu pour gérer l'administration, puis il devient aussi le chef des armées tout en conservant son apostolat. D'autres villes-états sont nées "au même moment" dans la région et la compétition entre elles commence très rapidement aussi, Assur n'a pas toujours eu le dessus.

La Mésopotamie devient une constellation de petits états plus ou moins belliqueux entre eux. Leur fédération en un grand royaume a lieu par la force il y a en gros 4 millénaires, 3 800 ans environ, sous le règne de Samsi-Addu mais ce royaume se délitera "très vite" au profit de celui de Babylone : la société se cherche, cherche sa stabilité. Elle ne l'a pas trouvée dès le début ce qui nous vaut de nous entre-déchirer au détriment de la survie de toute la biosphère, de ne pas être une seule population-pays-société-civilisation aujourd'hui.

Les raisons de cet échec tiennent, pour moi, dans notre très fort individualisme et notre mépris de la vie des autres : la royauté "de droit divin" n'a pas réussi à éviter au roi d'être régulièrement assassiné par ses prétendants et concurrents, pas plus qu'à faire de lui un gestionnaire clairvoyant et visionnaire sachant stabiliser et étendre son royaume sans le fragiliser.

C'est une rançon énorme à la vie antérieure en bandes concurrentes et dispersées pour lesquelles les autres constituaient une menace à leur survie. Chose cohérente à l'époque puisque l'espace vital minimal exigé par le mode de vie prédateur-nomade est immense. A partir du moment où ces bandes fusionnent en populations denses et gérées centralement, donc dès l'apparition des premières cités-états et jusqu'à aujourd'hui, la situation s'inverse totalement sur ce plan : à court-moyen terme affaiblir ses partenaires affaiblit forcément tout le monde y compris soi-même. Le réflexe de compétition clanique qui s'est maintenu à l'intérieur des grandes populations bien constituées fragilise plus l'ensemble qu'il ne le stabilise mais on n'efface pas comme ça plus de 300 millénaires de notre évolution psychologique, hélas.

C'est aussi une rançon énorme à la spécialisation originelle entre hommes et femmes : les premiers se sont formés à être des prédateurs-conquérants, les secondes à être les gestionnaires de l'espace conquis mais comme les premiers ont avili et déprécié les secondes il était impossible de stabiliser durablement les territoires conquis, tout empire s'en est déstructuré très facilement.

L'irrespect des "faibles", des subtils, tue la civilisation.

Côté relations humaines, en dehors de l'économique, "ces temps étaient durs" : esclaves, hommes "libres", nobles et puissants, phallocratie, sentences de mort expéditives, droit de cuissage, nos pires travers étaient la règle - nécessité à être expéditif, binaire ?? - et pourtant le roi était élu au départ.

L'organisation sociale était finalement assez voisine de celle d'aujourd'hui : un roi comme chef des armées et du clergé, un clergé chargé de l'administration et des commerçants, paysans-guerriers et mercenaires-nomades. Ce sont bien ces trois forces fondamentales qui tiennent encore la cohérence de toute société humaine au monde : des chefs de clan, femmes et chasseurs sortent les notions de direction, administration et production sans qu'il y ait eu, depuis certainement des centaines de millénaires, quasiment d'autre évolution que cette généralisation-là sur seulement les 10-12 derniers millénaires.

Il est donc possible de considérer que l'invention des hommes du croissant fertile est d'avoir fédéré puis virtualisé les bandes, les clans, en les transformant en "cellules" d'un méta-organisme humain, en sous-groupes actifs plus ou moins individualisés et hiérarchisés dans une premlière grande société humaine, la physiologie de l'ensemble (leurs interrelations) régie par ce qu'on nomme "la loi" ou "le code".

Les trois couleurs les plus utilisées étaient le rouge, le noir et le blanc. On comprend, ce sont les plus voyantes dans un environnement marron et vert.

Une symbolique y était associée et elle a toujours cours aujourd'hui :

|

|

|

| Le paysan-commerçant-guerrier est en noir, | le clergé-administrateur en blanc, | le roi en rouge. |

Les trois forces initialement constitutives de la société et mises en trois couleurs qui sont encore aujourd'hui sur les drapeaux de la plupart des pays du monde, le blanc pouvant se décliner en jaune, le noir en bleu ou en vert et le rouge en rouge ou violet. Bien sûr il y a eu évolution, les curés de base sont parfois en noir, le haut clergé peut être en violet, le pape est resté en blanc, les policiers sont en bleu ou en vert foncé, et en noir aussi, etc. mais aujourd'hui la permanence et l'universalité de cette structuration est saisissante, pratiquement intacte : roi, noblesse et clergé puis tiers état, partout au monde avec quelques variations de style mais à peine. (L'armée est récemment devenue mimétique de son cadre d'opération mais reste en foncé pour ses uniformes de parade, les soldats de base évidemment, on voit les officiers supérieurs en blanc).

Les gens d'avant le 7e millénaire ne savaient pas écrire, ils n'en avaient pas besoin. Il est difficile de deviner comment ils en étaient arrivés à créer et maintenir "la haute" dans ces groupes forcément plus petits que leurs successeurs. Le mécanisme pourrait être l'intérêt évident qu'il y avait à courtiser le chef de clan pour améliorer son propre statut, comportement certainement né plusieurs centaines de millénaires avant le Würm, mais pourquoi-comment l'individu a-t-il perdu de vue que si son intérêt s'obtient au détriment du groupe alors il le tue ? Pourquoi était-ce viable, incontournable ? Comment s'en débarrasser aujourd'hui alors que cet endo-parasitisme est général sur toute la planète au point de menacer l'espèce et toute la biosphère ?

L'expérience ci-dessus sur les rats contient sans doute un élément de réponse.

Je remarque ici encore la présence récursive de cette structuration (administratif/commercial/technique) depuis les petites entreprises jusqu'aux états.

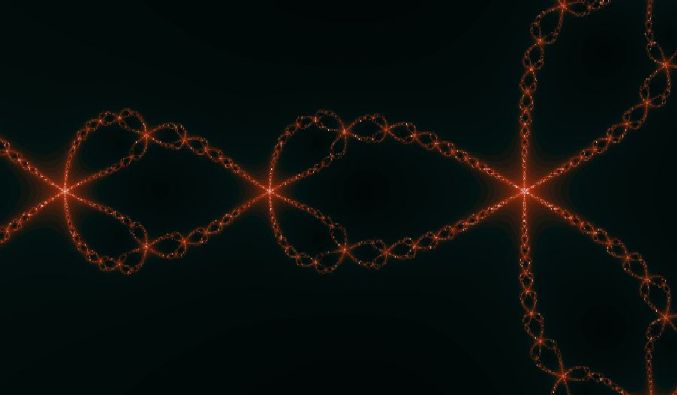

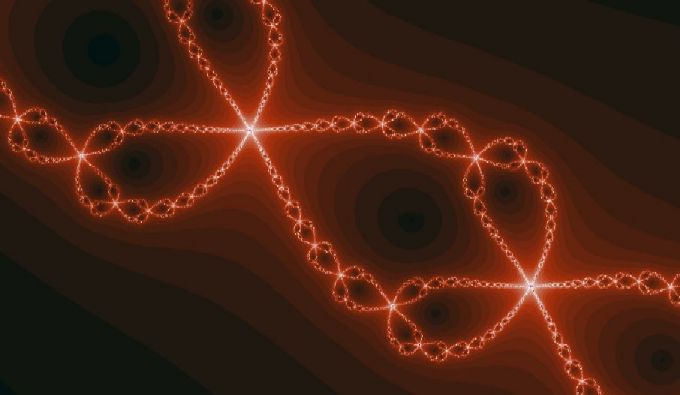

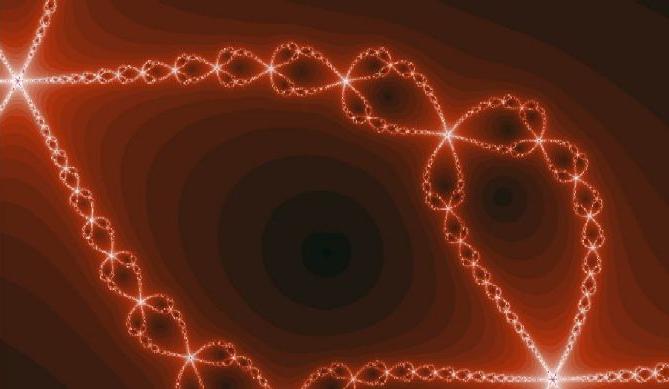

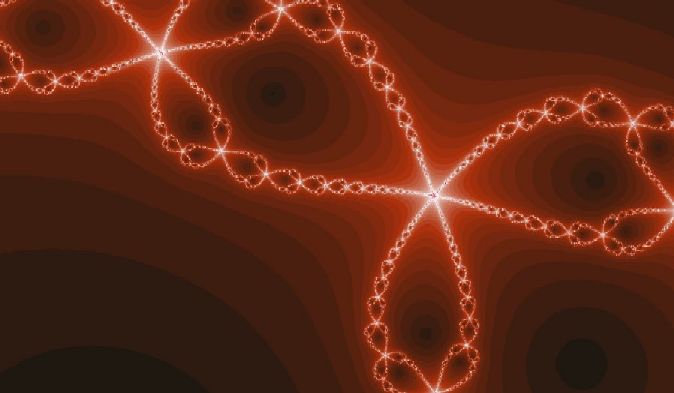

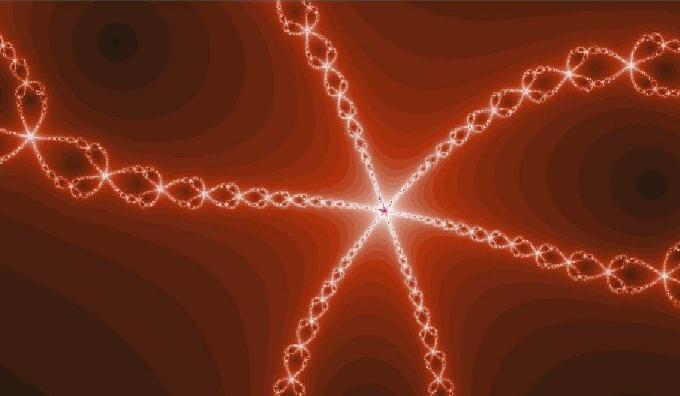

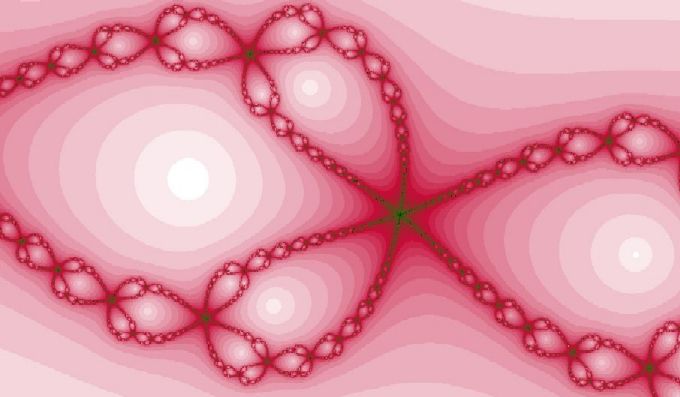

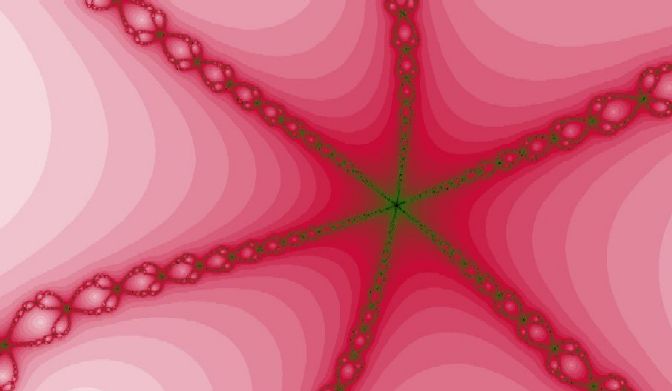

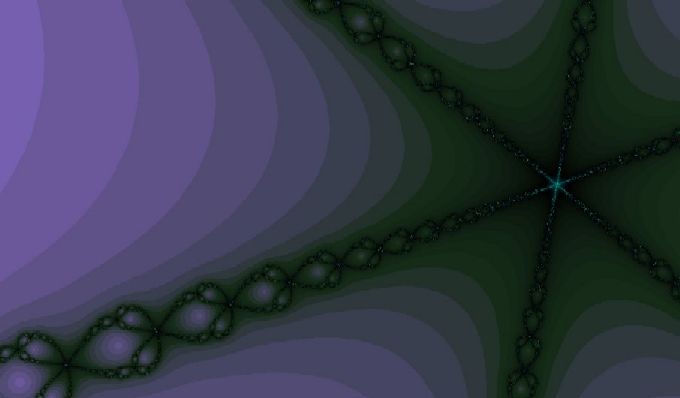

La récursivité des structures, qu'elles soient matérielles, physiologiques ou sociales, et bien que ce soit un sujet trop à la mode pour ne pas s'en méfier, saute aux yeux dès qu'on l'identifie au point d'en donner le vertige.

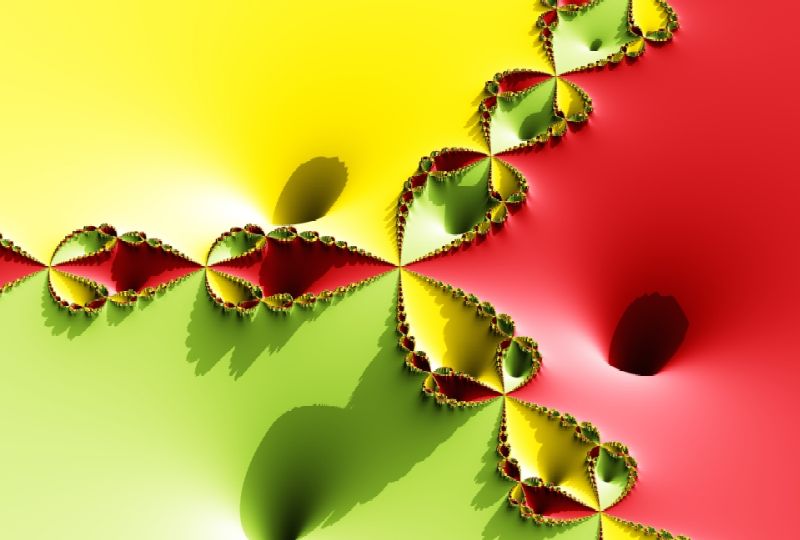

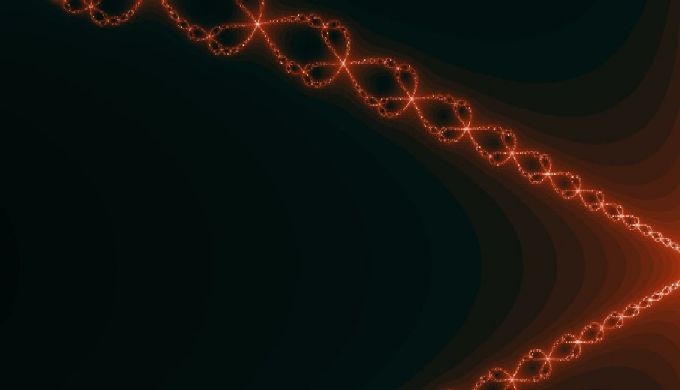

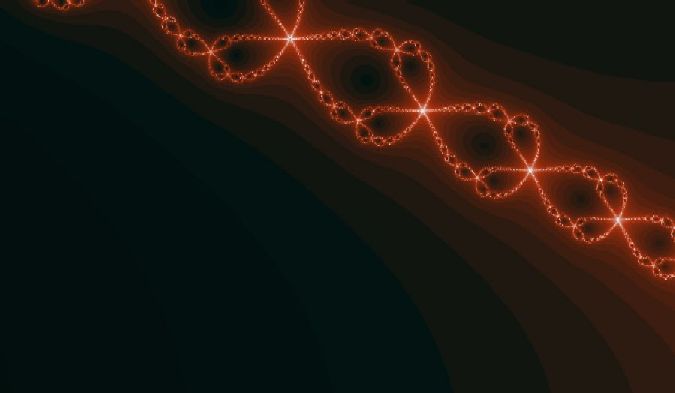

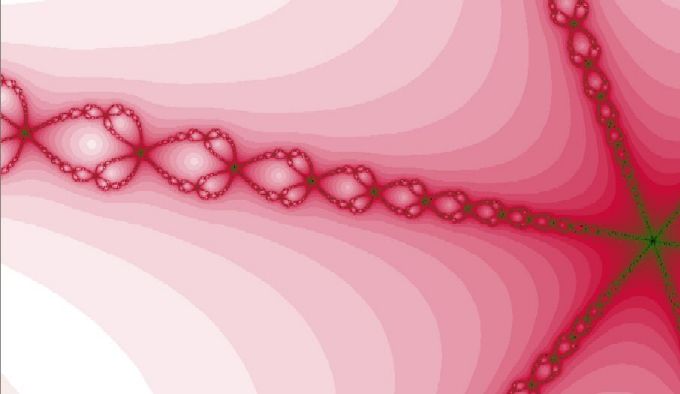

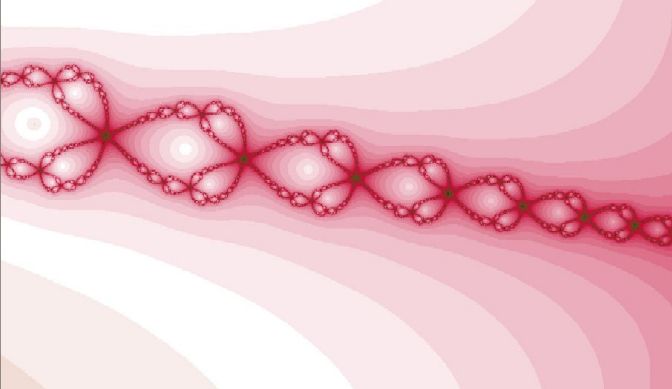

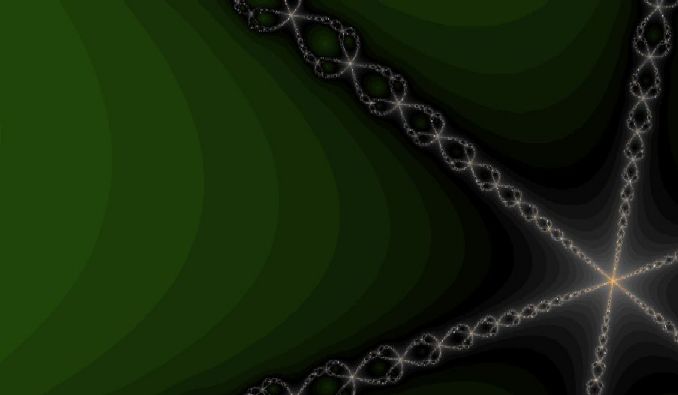

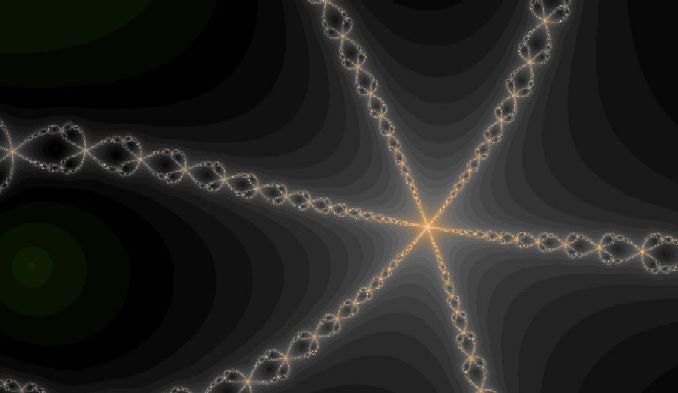

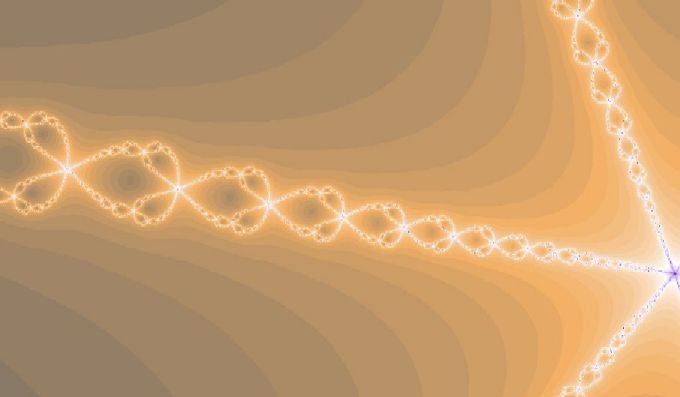

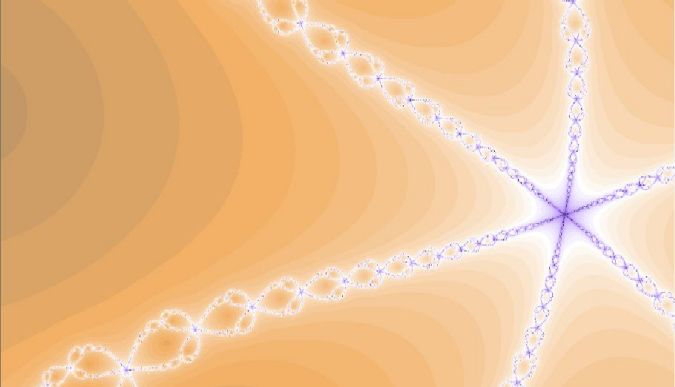

Outre de nous permettre de créer de jolis dessins que nous trouvons plus ou moins esthétiques et vertigineux, qu'est-ce qu'une fractale, sur quoi reposent-elles ?

Une fractale est un objet dont la structure et l'apparence ne changent pas quand on change d’échelle. On peut les considérer en absolument tout point comme des structures gigognes. C'est une quintessence de la récursivité puisqu'un objet fractal est un ensemble d'objets dont chaque élément lui est identique. La notion d'infini exposée ainsi me donne le vertige mais quel que soit ce qu'elle suscite, l'universalité de sa vérité dans ce qui nous entoure mérite qu'on s'y arrête.

Si tout secteur ou point d'une fractale est cette fractale, alors comment est-ce conçu, qu'est-ce qui en assoit et en dirige l'existence ?

Je ne sombrerai pas dans l'analyse mathématique car elle m'est aussi étrangère que soporifique, comme à beaucoup. Les explications imagées à notre échelle me semblent plus parlantes.

Pour générer une fractale, il faut de la récursivité et pour répéter à l'infini un motif il faut qu'il le permette au départ. Tout motif étant fait pour être répété, normalement on doit pouvoir faire des fractales avec n'importe quoi, y compris le "motif nul", le point. Ceci dit, il est difficile de voir une fractale dans une surface unie bien que c'en soit une : nos yeux ont besoin d'une différence, d'une opposition, d'un motif, puis de récursivité.

D'un point de vue plus général, toute "différence élémentaire" qui peut être reproduite et répétée peut se décliner en fractale, dans tous les domaines et c'est ce qui devrait nous en rendre méfiants.

Depuis quelques petites années les fractales sont de plus en plus à la mode, mises à toutes les sauces. C'est facile puisque toute contradiction, toute opposition, toute situation plus ou moins contrastée peut être utilisée comme motif de base. Ceci étant, l'observation de l'univers depuis les particules élémentaires jusqu'à ce que nous pouvons encore en voir au plus loin possible, en passant par cette biosphère qui nous héberge ainsi que par le monde virtuel des concepts, tout présente des structures répétées, récursives, fractales. Il est alors logique de retrouver ce phénomène en sociologie aussi.

Sous cet angle, l'examen des phénomènes sociologiques de petite échelle peut faire pressentir ceux à échelles trop grandes pour que nous puissions les percevoir à notre niveau mais ceci avec toute la méfiance disponible pour ne pas alimenter les théories du complot, les désinformations, les manipulations par "fractalisation" de spéculations grossières, sérieusement invérifiables mais comme ce "marché" existe, il est "exploité". Bref.

Je n'ai rien trouvé concernant l'analyse sociologique vue sous l'angle des fractales mais j'ai l'intuition que la récursivité s'applique aussi entre les structures sociales selon leurs tailles, leurs niveaux d'imbrication et leur histoire.

Tout ce qui précède étant somme toute assez éclectique, une petite pause s'impose, je propose.

On joue ?

On commence par le plus vieux et le plus con que je connaisse : le jeu de l'ultimatum.

C'est un jeu à deux : il y a un très très gros long lingot d'or pur sur la table que deux personnes doivent se partager. L'un des deux a la commande du massicot pour le couper en deux et l'autre regarde. Le premier doit dire à l'autre où il va couper et si l'autre refuse alors ni l'un, ni l'autre n'en auront la moindre poussière. Une seule proposition, c'est tout. Pas de "session de rattrapage".

Alors ? Tu coupes où ? Je coupe où ?

Amusant, non ?

Qu'est-ce qu'un jeu ?

En général, c'est une mise en situation de compétition ou d'affrontement avec quelque chose à gagner, souvent réduit à la proclamation du résultat mais pas toujours. Donc, c'est par essence une miniaturisation de relations sociales. Par conséquent, les jeux ont des choses à nous apprendre sur beaucoup de comportements, humains ou pas.

Prenons, par exemple, le jeu "pierre-papier-ciseaux". La règle de ce jeu est que la pierre casse les ciseaux mais est enveloppée par la feuille qui est pourtant coupée par les ciseaux. Chaque joueur choisit un élément et le gagnant est celui qui l'emporte sur les autres au moment où tous l'annoncent. Jouer toujours la même chose est une mauvaise stratégie car l'autre ou les autres vont vite comprendre l'objet à préférer pour avoir l'avantage. Stratégiquement aussi, avoir une préférence pour l'un des objets amènera rapidement à un résultat analogue dès que ce sera compris. La stratégie que ce jeu impose si l'on veut ne pas trop perdre est de choisir le plus aléatoirement possible l'élément en respectant globalement une proportion 1/3 pierre, 1/3 ciseau, 1/3 papier. Cette "martingale", cet équilibre stratégique, est ce que les théoriciens du jeu nomment l'équilibre de Nash. Beaucoup de jeux y conduisent mais pas tous et il n'y en a pas forcément qu'un seul par jeu non plus.

Le jeu du mille-pattes est un jeu à deux, un peu plus subtil mais à peine : le joueur 1 a devant lui deux piles, l’une de 4 pièces de monnaie, l’autre de 1. Il a deux solutions : soit il prend la plus grosse pile, alors le joueur 2 reçoit l'autre et le jeu est fini, soit il passe, ne prend rien, et le montant de chaque pile est doublé : la première passe à 8 pièces, la seconde à 2. Le joueur 2 a alors le même choix : prendre la plus grosse pile ou ne rien prendre et laisser les montants doubler mais avec le risque que le joueur 1 prenne ensuite la grosse pile. Le nombre de tours maximal du jeu est fixé au départ et connu des joueurs et, si le jeu va jusqu'au bout, les joueurs se partagent le magot à 50/50. Notez qu'au dernier tour, la grande pile contient 66 % (2/3) du total possible et l'autre 33 % (1/3). Au tour précédent, l'avant-dernier, puisque ça double à chaque tour, elle n'en atteint que 33% et l'autre 16,5% (1/6). À quel moment est-il plus profitable de terminer le jeu ?

Réponse difficile puisque, au final, c'est la perception de la psychologie de l'autre joueur qui primera ...

Le dilemme du prisonnier est pas mal non plus :

Deux suspects sont arrêtés par la police mais les agents n'ont pas assez de preuves pour les inculper. Ils les interrogent séparément en leur faisant la même offre : "Si tu dénonces ton complice et qu'il ne te dénonce pas, tu seras remis en liberté et l'autre plonge pour 10 ans. Si tu le dénonces et lui aussi, vous écoperez tous les deux de 5 ans de prison. Si personne ne dénonce, vous en aurez tous deux pour 6 mois." Les prisonniers n'ont aucun contact entre eux, évidemment. Le raisonnement attendu de chacun est plus ou moins celui-ci : si l'autre me dénonce et que je me tais, j'en prends pour 10 ans mais si je le dénonce je n'en fais que 5. S'il ne me dénonce pas et que je le dénonce je suis libre tout de suite, sinon j'en prends pour 6 mois. Donc il y a tout intérêt à dénoncer dans tous les cas. Seulement, voilà, la réalité est toujours plus subtile que ça. Vous, vous feriez quoi, avec quelle prise de risque ?

Et si l'histoire se répète ? Mettons qu'au lieu de dénonciation, ce soient deux personnes qui échangent des boîtes censés contenir respectivement de l'argent, un objet de valeur. Chacun a un intérêt immédiat à passer une boîte vide mais il est plus avantageux pour les deux que la transaction ait honnêtement lieu : quand ce jeu est répété, les joueurs adoptant une stratégie intéressée y perdent au final alors que ceux plus "désintéressés" voient leur "altruisme" récompensé : la confiance paye. C'est un peu comme pendant la guerre des tranchées où les combattants des deux camps, et contre l'avis de leurs commandements, appliquaient le principe du "vivre et laisser-vivre" : ils ne déclenchaient jamais les hostilités mais toute agression entraînait une réplique intense. Toujours la confiance.

Une petite glace pour la route, ensuite on reprend ?

Deux marchands de glace doivent choisir un emplacement sur une plage où les clients sont répartis uniformément. Ils vendent la même chose. La différence ne porte que sur l'emplacement : les biens ne sont distincts que du fait des coûts de transport, chaque client se dirige donc systématiquement vers le marchand le plus proche.

La question est double : d'une part déterminer la position d'équilibre, c'est-à-dire où les marchands vont se placer sur la plage pour maximiser leurs gains, d'autre part analyser cet équilibre du point de vue des marchands et des clients.

Ce "problème" est aussi un grand classique du genre parce qu'il s'applique à un grand nombre de domaines, économie en particulier mais aussi à bon nombre d'activités sociales : le problème des marchands de glace.

L'équilibre tombe très vite : la solution évidente au départ est celle où ils se mettent chacun au milieu d'une des deux moitiés de la plage, mais le moindre écart par rapport au centre de cette moitié favorise l'autre. Sa réaction va donc être de se rapprocher un peu de l'autre "pour compenser" et au final, un peu comme si ces deux centres d'intérêt étaient soumis à la loi d'attraction des masses de Newton, la place d'équilibre pour chacun est celle où ils sont dos à dos au milieu de la plage.

En d'autres termes, quel que soit le marché, quelle que soit l'activité, les leaders du domaine ont tendance à se ressembler de plus en plus et à faire la même chose. C'est flagrant en politique comme en économie, ça l'est aussi dans les milieux culturels, associatifs, syndicaux, contestataires, etc.

Ainsi, sur les réseaux sociaux on peut se poser la question de la signification réelle du nombre de balises (Twitter) ou de pages (FB) différentes traitant d'un même sujet, assumant la même fonction. La question, évidemment, ne se limite pas aux réseaux sociaux.

Les "jeux" qui précèdent sont des exemples-phares de ce qui s'est isolé en tant que domaine scientifique sous le nom de théorie des jeux et qui, en fin de compte, n'a plus grand chose à voir avec la notion de jeu de détente mais plus en rapport avec l'étude des conséquences des situations répétitives et, pour son volet "biologique", la théorie de l'évolution. Si les statistiques et les mathématiques s'y font une part du lion, c'est parce que ce qui est recouvert est très général, pratiquement universel : toute situation répétitive faisant transiter des gains, donc de l'énergie, est concernée par la théorie des jeux.

Biologiquement parlant, nous savons maintenant que les espèces présentes dans la biosphère aujourd'hui sont le résultat d'innombrables "parties" d'un jeu où les cartes sont les gènes et le gain la survie. Pour une espèce, l'ensemble des cartes, le génome, est son capital. Il est remis en jeu à chaque génération et la partie consiste à affronter la réalité c'est à dire, outre les facteurs physiques, les cartes des autres. La théorie des jeux, plus précisément sa notion de stratégie évolutivement stable (ESS), confirme et modélise que le processus maintenant la survie des gènes jusqu'à aujourd'hui est le même que celui assurant le maintien de comportements sociaux plus ou moins stéréotypés à travers les générations. La base de ce processus est le gain que la chose, comportement, gène ou autre, apporte à l'ensemble de l'espèce au cours de la "partie" infinie qui se joue : la survie et l'adaptation du génome.

Au niveau supra-individuel, par sommation simple des chances de survie le génome du groupe survit mieux que celui de l'individu, ce qui implique que l'altruisme est un facteur renforçant son maintien du moment que celui de l'altruiste est génétiquement proche de celui du groupe. C'est un des éléments mis en évidence par la sélection de groupe.

Ceci implique aussi que, dans les grandes populations, les comportements malveillants intraspécifiques sont naturellement sélectionnés : l'altruisme décroît progressivement de la famille immédiate au groupe (pour les animaux sociaux) jusqu'à devenir de l'agression systématique entre individus de groupes différents puis d'espèces différentes. C'est en tout cas ce que Price et Hamilton ont démontré au travers de la sélection de parentèle. Donc, au sein d'une même espèce et selon la taille de la population concernée, les comportements altruistes sont tout autant sélectionnés que les comportements dits malveillants, agressifs.

Ils sont tous les deux naturels, utiles à la conservation du génome et inévitables, même si cette évidence n'est pas encore reçue comme "politiquement correcte" aujourd'hui au point d'être niée jusqu'à la schizophrénie au nom d'une morale plus ou moins politico-religieuse dont la rigidité permet le maintien de dogmes en bloquant cette reconaissance alors qu'elle ne pourrait qu'apporter plus de stabilité aux sociétés, donc au génome (cf. l'optimum de Pareto à partir duquel et selon la taille de la population concernée, l'augmentation du bien-être de certains individus implique la réduction de celui d'au moins un autre).

Fin du préambule.

Cette science de 200 ans d'âge apparent est encore très jeune car nombreux ont été et sont encore les agents de sclérose intellectuelle en plaques genre Emile Durkeim qui, par instinct de conservation pour sa conception de "sa" sociologie naissante (donc fragile et mal individualisée) et parce que victime lui aussi du politiquement correct de son temps (temps nombriliste, c'est à dire créationniste, phallocrate, colonialiste et convaincu de sa supériorité sur le reste de l'univers), refusèrent et refusent encore dogmatiquement toute idée de lien ou de continuité historique entre les sociétés humaines et celles présentes ailleurs dans la biosphère et, ainsi, ces schizophrènes sont responsables de quasiment deux siècles de temps perdu dans la connaissance des fondements du social dans la biosphère à un moment où le temps est plus que compté (cette recherche, pourtant aussi naturelle que triviale, n'a pu réellement reprendre que dans les années 1990 et se heurte toujours au même déni).

Pourtant dès cette époque cette piste logique et naturelle avait été débroussaillée par les premiers éclaireurs comme Alfred Espinas, victime lui aussi du même politiquement correct de cette époque mais qui publiait en 1878 dans son livre "Des Sociétés animales, étude de psychologie comparée" (Paris, G. Baillière, 1878, 2e éd., 588 pp. - En ligne ici) :

"... Pour nous qui n'avons pas moins souci que qui que ce soit de la noblesse et des destinées de notre race, si nous entendions quelqu'un après la lecture de notre étude dire semblablement : Eh quoi ! dans plusieurs sociétés animales les faibles sont protégés, les vieux sont même parfois secourus, les membres d'une même peuplade et d'une même famille sont prêts à se sacrifier les uns pour les autres sans la plus légère espérance d'une compensation ; et il se peut que certains hommes en soient encore à se demander si ce sont là des vertus ! nous ne pourrions qu'applaudir à un tel langage. Relever les sociétés animales, c'est relever du même coup la société humaine qui les surpasse de si loin et les domine de si haut. Nous croyons servir plus efficacement la cause de la civilisation en montrant que l'humanité est le dernier terme d'un progrès antérieur et que son point de départ est un sommet qu'en l'isolant dans le monde et en la faisant régner sur une nature vide d'intelligence et de sentiment."

L'intuition que la structure et les mécanismes sociaux de l'espèce humaine sont l'aboutissement d'une évolution s'étalant sur une durée dépassant largement toute l'histoire et la préhistoire humaines, donc sur plusieurs espèces, s'était naturellement imposée dès le début de la science formalisée mais le lourd atavisme ancestral du complexe de supériorité de la civilisation occidentale où cette formalisation est née s'est abattu de toute sa bigoterie en une chape de plomb qui étouffe encore pas mal aujourd'hui toute allusion officielle à cette évidence. Donc, pendant ces deux siècles, la biologie sociale a été forcée d'évoluer en deux fronts parallèles trop indépendants : la sociologie et l'éthologie.

Aujourd'hui encore, et même si de plus en plus battu en brèche, le dogme nombriliste qui prétend une séparation entre l'humain et le reste de la nature ou de l'univers est toujours très puissant bien qu'il soit aussi faux et absurde que ridicule. Le déni de réalité et le solipsisme sont deux moteurs ancestraux de la pensée et de l'action humaine.

Comme j'en connais autant en sociologie qu'en théologie, c'est à dire à peu près rien, je garde mon intuition un peu à l'abri de ces influences néfastes ainsi que la liberté de la développer avec des erreurs, certes, mais qui devrait être compréhensibles et facilement corrigeables par des "initiés" et qui ne devraient pas trop gêner l'expression de sa part de vérité.

Dualité mort - vie

La vie est sortie d'une soupe cosmique, d'un bouillon de molécules synthétisées à partir des gaz de l'atmosphère primitive de la Terre (ammoniaque, gaz carbonique, vapeur d'eau) qui se sont coagulées d'une façon de plus en plus ordonnée au cours des millénaires épurant la-dite atmosphère jusqu'à en faire celle que nous connaissions avant d'avoir commencé à la dénaturer il y a moins de 200 ans. Cet ordonnancement croissant des atomes va dans l'exact sens inverse de la tendance générale de l'Univers qui pousse à la dilution et à l'expansion.

Ces molécules "de condensation" se sont amassées au sol et en mer puis, par la pluie, les vents et les courants marins, elles ont alors été rassemblées sur les rivages des continents où les vagues les ont continuellement brassées. Comme elles étaient de petite taille (et de toutes les sortes possibles), elles sont restées piégées là, s'y sont accumulées tant que l'atmosphère a pu en synthétiser et les éléments climatiques et physiques les y transporter.

On distingue trois types de molécules en fonction de leurs propriétés : les lipides, molécules grasses n'aimant pas l'eau, les glucides, molécules "sucrées" diluables, et les protides, molécules non sucrées plus ou moins diluables. Dans chacun de ces types on distingue encore entre celles qui sont acides (p.ex. acide formique), neutres (sel de cuisine, esters) ou basiques (ammoniac, soude).

Côté éléments atomiques, les 4 majoritaires étaient ceux qui l'étaient déjà dans l'atmosphère primitive : Carbone (C), Hydrogène (H), Oxygène (O) et Azote (N, parce qu'originellement appelé "Nitrogène"), résumés par l'acronyme C-H-O-N. C'est, dans l'univers, une des "fenêtres de vie" connues (= ensemble d'atomes permettant leur structuration en molécules complexes). Bien sûr, tous les autres éléments atomiques disponibles sont aussi présents dans cette soupe mais dans des proportions bien plus faibles même s'ils s'avèreront ensuite d'importance primordiale pour le processus du vivant (Fer, Cuivre, Soufre, Phosphore, Magnésium, Potassium, Sodium, etc..)

Vous remarquerez que, dès cette époque, on assiste à une sorte de "fractalisation" chimique, c'est à dire, à travers la polymérisation de ces composants simples, à une déclinaison pratiquement infinie de répétitions plus ou moins à l'identique de ces "motifs de base" et ce d'une façon extrêmement récursive.

S'il n'y avait eu ni vagues, ni courants, ni pluies, il est probable que les rivages de nos continents seraient encore aujourd'hui bordés de couches superposées de protides, glucides, et lipides, en couches étagées en fonction de leur facilité à se mélanger à l'eau et de leur densité : ces deux propriétés (poids et miscibilité à l'eau) des molécules issues de la condensation de l'atmosphère initiale auraient été suffisantes pour maintenir cet équilibre ainsi pour l'éternité.

Le brassage continu par les vagues et le bombardement intense des rayonnements solaires de l'époque (il n'y avait pas de couche d'ozone comme aujourd'hui) ont maintenu cet ensemble en une sorte de mayonnaise en perpétuel mouvement où toutes les molécules étaient immanquablement coagulées, cassées, divisées, ré-assemblées, polymérisées, atomisées, réorganisées en permanence.

Tout ce fatras moléculaire était donc brassé en permanence et la mayonnaise originelle en était, d'une certaine façon, relativement homogène mais chaque molécule imposait les contraintes de ses propriétés à son environnement immédiat. Ainsi, les plus grasses avaient tendance à se regrouper séparément des moins grasses.

De plus, les événements extrêmes comme la foudre, le gel, les coulées de lave côtières, la sécheresse, ont ajouté des possibilités exceptionnelles aux recombinaisons possibles. Cette rareté a été essentielle à la création de molécules complexes et relativement stables (ADN) qui n'auraient sans doute pu apparaître autrement après que suffisamment d'ozone ait été généré pour faire assez écran aux rayons solaires les plus destructeurs (rayons ultra-violets, X et gamma).

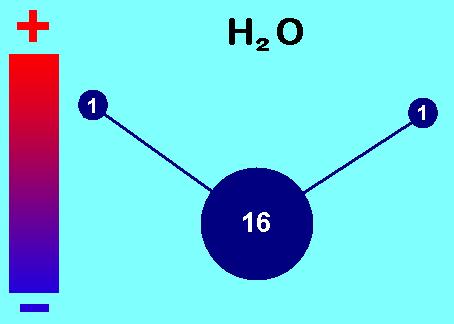

La polymérisation des atomes a généré des molécules mixtes : le carbone propose fondamentalement 4 possibilités de lien à d'autres atomes, on dit qu'il a une valence de 4. L'hydrogène en propose une seule, l'oxygène deux et l'azote 3. On le résume avec ces quatre molécules de base qui sont aussi les 4 gaz principaux de l'atmosphère originelle : CH4 (méthane), H² (hydrogène), H²O (eau) et NH³ (ammoniac).

Donc, en deux mots et en gros, on voit qu'il est possible de tous les lier entre eux un peu comme des perles ou des briques de jeu de construction à partir du moment où on imagine un motif (un radical) laissant plus d'une possibilité d'accrochage, l'hydrogène servant de "bouchon" pour les éventuels liens surnuméraires, soit : CH³-, -CH²-, -CO-, -NH ou -OH.

Donc, une molécule genre CH³-CH²-CH²-CH²-CH²-CH³ existe (c'est l'hexane) et le motif -CH²- peut virtuellement être répété à l'infini, y compris en y insérant de temps à autre un des autres motifs disponibles. Il s'agit ici des lipides. Il est, en outre, possible de faire des "colliers", c'est à dire des "chaînes circulaires" (sur notre exemple ici, en enlevant les deux "bouchons" des extrémités (les passer de -CH³ à -CH²-) et en reliant la première à la dernière. On obtient alors le benzène, molécule circulaire).

C'est, finalement, une sorte de jeu de Légo tout simple mais avec des "règles complémentaires" un peu plus complexes qu'on a regroupées sous le vocable de "Chimie organique", une science.

Le caractère "gras" ou "non gras" d'une molécule est essentiellement porté par le radical oxygéné ou d'une de ses variantes : l'hydrogène n'a qu'un seul électron, l'oxygène en a 16 et chaque électron a la même charge électrique, négative par convention, quel qu'en soit le nombre. Si un carbone est lié à un oxygène, alors, par rapport aux carbones liés uniquement à de l'hydrogène, c'est plus gros et électriquement plus polarisé. 16/1, une sacrée différence qui explique cette polarisation : bien qu'ayant tous les deux 2 possibilités d'accrochage à autre chose, un carbone avec deux hydrogènes (-CH²-) est huit fois moins chargé qu'un carbone avec un seul oxygène (-CO-).

L'appétence pour l'eau s'explique de la même façon : l'eau, H²O, est un gros atome d'oxygène qui se lie à deux petits atomes d'hydrogène, un gros et deux petits (séparés spatialement à 120° l'un de l'autre). Donc, globalement, on a un "côté" plus négativement chargé que l'autre, une sorte de "couple atomique" façon Laurel et Hardy ou Astérix et Obélix, un genre de petit aimant magnétique qui va être attiré par ce qui lui est symétrique, donc par tout motif, radical, molécule, qui peut présenter un déséquilibre de charge :

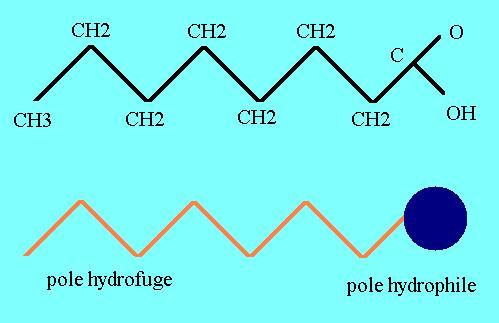

Or, le radical -CH²- est bien plus équilibré (donc neutre) que le radical -CO- (plus hydrophile, lui), ou le radical -NH (idem), etc. : le radical -CH²- est le plus hydrophobe de tous à cause de sa neutralité électronique. Donc toute polymérisation de ce radical est encore plus hydrophobe, sur toute sa longueur. Donc toute chaine de -CH²- est "grasse" et y remplacer le bouchon -CH³ terminal, ou tout autre chainon, par quelque chose de plus hydrophile crée quelque chose de mixte, de bipolaire, quelque chose qui va s'ordonner dans l'espace : tout ce qui est hydrofuge va avoir tendance à repousser ce qui ne l'est pas et inversement.

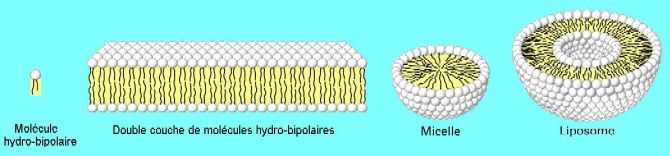

Donc les molécules identiques vont se ranger dans le même sens, dans la même direction : les parties hydrophiles ensemble, d'un même côté, et les hydrophobes de l'autre. Glucides, lipides et protides suivent tous globalement ce même schéma d'arrangements possibles qui n'est, somme toute, qu'une déclinaison particulière du problème des marchands de glace.

Ainsi, si je représente un -CH²- hydrophobe par une barre et les radicaux hydrophiles par un rond, alors une molécule genre CH³-CH²-CH²-CH²-CH²-CO-OH se représente "/\/\-0". Comme seul le rond est hydrophile, ce qui précède est évident : les zigzags se collent les uns contre les autres et les ronds font de même. Si un seul ose se mettre dans un autre sens, les forces électriques le remettent aussitôt dans celui le moins dérangeant pour l'ensemble, le rond avec les ronds, le zigzag avec les zigzags.

Encore plus fort : si leur nombre est tel qu'il n'est plus possible de les garder en une seule couche alors une nouvelle couche va se superposer symétriquement à l'autre, mettant tous les zigzags ensemble et tous les ronds ensemble. On obtient une sorte de sandwich hydrophiles1/hydrofuges1-hydrofuges2/hydrophiles2. Si c'est sur 3 couches, on aura 3 couches de ronds et 2 de zigzags ou l'inverse ; si c'est 4, ça revient à superposer le cas des 2 couches, etc. Si l'agitation (via les vagues) déstructure ce résultat alors on va obtenir des sphères, mono, bi, tri, quadri-couches, etc., et c'est ici que ça devient intéressant :

Imaginez, dans un monde majoritairement humide, le cas de deux couches avec les ronds "vers l'extérieur" (forcément puisque l'extérieur est aqueux) qui est brisée par une vague, émulsifiée en sphérules. On peut très bien voir ainsi des sphères "creuses" qui emprisonnent une gouttelette de l'extérieur en leur centre et isolée "du dehors" : la couche de ronds externes, puis celle de zigzags en barrière et enfin les ronds internes qui la maintiennent dedans.

En gros, on a quelque chose qui a "le goût et l'odeur" d'une proto-cellule : un milieu intérieur et un milieu extérieur... Bon, comme ça c'est encore trop mort pour être stable bien longtemps mais la route est ouverte, surtout quand on dispose de milliards d'années pour essayer l'ensemble des possibles sur ce schéma naturellement vraiment très abondant dans un milieu extrêmement agité et variable puisqu'il y a beaucoup d'autres molécules très différentes autour. On va donc avoir des milliards d'arrangements possibles et une sélection naturelle ayant tendance à conserver le plus stable de tout ça.

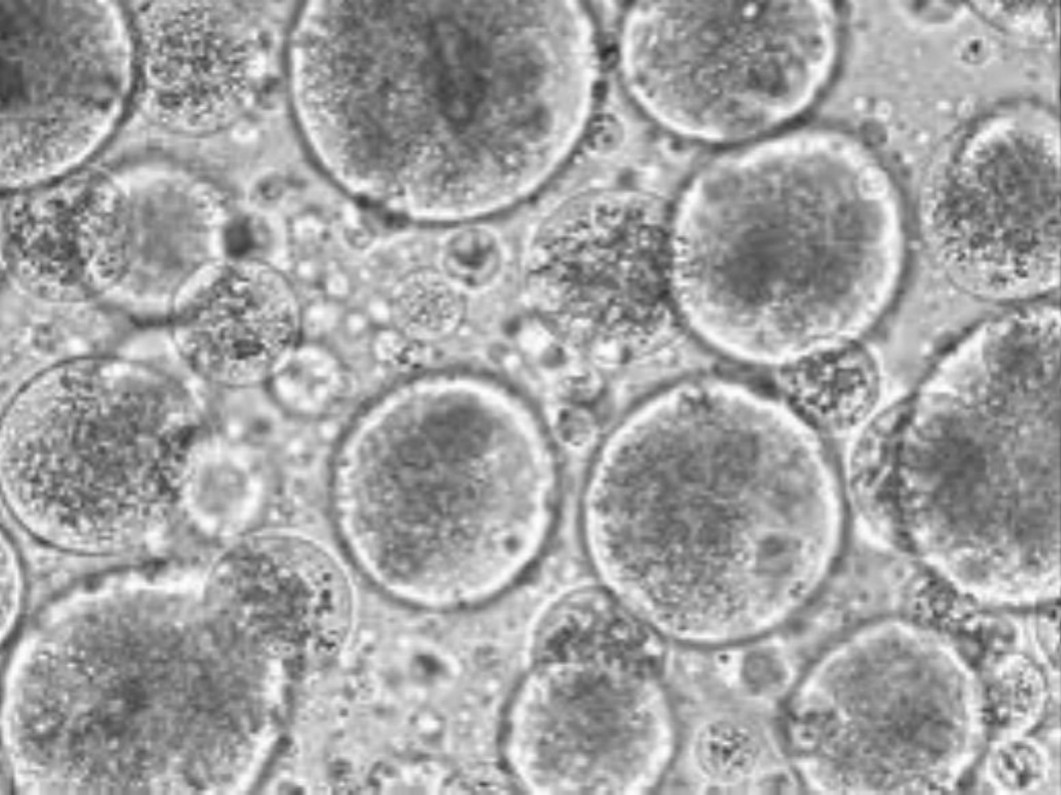

La complexité de l'ensemble permet aussi de monter des structures telles que certaines de ces sphérules "creuses" en englobent d'autres plus petites et n'ayant pas forcément exactement le même "milieu intérieur", des sphérules de sphérules, une sorte de pas suivant de "la fractale" : les coacervats. De plus, ces arrangements gigognes préfigurent ce que seront les organites intracellulaires, les vacuoles digestives, le noyau, les organites, les symbioses, etc., une autre branche de la fractale à laquelle la vie appartient.

Coacervats : notez comment certains en contiennent d'autres.

L'étape suivante est encore mal connue puisque c'est celle qui explique comment un "machin comme ça" se transforme assez efficacement pour pouvoir grossir de façon stable et cohérente en interne, forcément jusqu'à en éclater au bout d'un moment mais de façon à pouvoir ensuite se recomposer à l'identique dans chacun des morceaux. La première façon victorieuse a sans doute été "d'éclater" délibérément à un moment choisi permettant de reconstituer dans chacune des sous-parties les éléments utiles restés dans les autres, donc l'invention de la scissiparité (division simple). Le premier coacervat qui a réussi ce coup-là a forcément pris le dessus sur tous les autres.

Pour ce faire, il a forcément fallu inventer un "dictionnaire des choses utiles". On peut supposer que les premiers brins d'ADN flottaient librement dans le milieu intérieur de ces coacervats-là, qu'ils n'avaient pas tous le même rôle, bien sûr, et que, vu leur fragilité imposée par leur complexité structurelle, ils ne se maintenaient que dans les coacervats capables de les protéger au mieux des agressions destructrices (UVs, etc.) La pression de sélection a amené les coacervats à trouver comment les garder en sécurité à l'intérieur de leurs sphérules, à inventer le "machin à protéger avant tout", la mémoire des méthodes de fabrication de ses propres constituants en regroupant "au chaud" les bouts de proto-chromosomes flottant "au hasard" dans leur milieu intérieur à même enseigne que tout le reste, donc à créer autour du proto-génome tous les mécanismes associés à son maintien en interne, sa réplication incluse puisque aucune des sous-parties issues d'une division ne pouvait, évidemment, survivre sans réplication complète du "dictionnaire". C'était, en somme, l'invention du noyau cellulaire, des mécanismes de réparation de l'ADN et de sa réplication.

Puis, étape supérieure, comment apparut par dessus cette gestion du dictionnaire l'invention d'une voie proto-sexuée, c'est à dire comment a pu se mettre en place entre proto-cellules assez voisines, un brassage de ce capital proto-génomique assez équilibré pour ne pas en mourir aussitôt. Il est fort possible que des symbioses sont apparues dès ces moments-là : rien n'interdisait vraiment qu'une lignée de coacervats "évolués" et spécialement productifs en quelque chose d'utile aux autres lignées de coacervats du moment ait été incorporée dans des lignées autres mais capables de lui offrir "le gîte et le couvert" en un échange bénéfique aux deux. Ceci après autant d'essais aussi différents que possible, autant de variations qu'on en observe aujourd'hui dans le continuum comportemental recouvrant tout : du parasitisme à la symbiose en passant par la prédation, l'ammensalisme, le commensalisme, etc. : l'ADN efficace leur était une ressource à capitaliser et s'il y avait moyen d'incorporer avec lui le savoir-faire de son maintien, c'était autant de temps et d'énergie économisés pour la survie des deux lignées.

Tout semble indiquer que l'invention puis la généralisation de micro-organites tels que les chloroplastes (captage et transformation de l'énergie solaire), l'hémoglobine (transport de l'oxygène et du gaz carbonique) et les mitochondries (stockage et libération de l'énergie) aient atteint un succès total à partir de symbioses réussies et que, de toute façon, l'univers des possibles ne laissait que très peu de solutions viables : les bactéries libres les plus proches des mitochondries sont les rickettsies, la chlorophylle et l'hémoglobine ont des structures moléculaires très voisines entre elles (hème), dans l'hémoglobine de certains animaux l'atome chélaté est le cuivre et dans d'autres, cas général, c'est le fer, autant de signes tendant à le démontrer...

On remarque ici que ce sont des principes similaires qui ont présidé à la constitution des coacervats à partir des molécules élémentaires issues de la condensation de l'atmosphère originelle (i.e. radicaux chimiques + leurs propriétés) d'une part et d'autre part à la complexification des coacervats parfaitement morts en cellules parfaitement vivantes (i.e. molécules puis organites de base à fonction totalement définie + mécanismes de leurs réplication). C'est typiquement une fractale de complexité croissante (neguentropie).

Il me semble aussi clair qu'évident que les milliards d'années ayant été nécessaires pour passer du coacervat parfaitement mort aux cellules parfaitement vivantes sont grandement expliquées par la loi des 80/20 et celle des 90-9-1, le cas des hèmes de chlorophylle et d'hémoglobine me semblant parfaitement contenus dans celle des 90-9-1 (1% de ces "découvertes" ont été intégrées par 100% du vivant).

De plus, la stabilisation des proto-cellules s'est certainement opérée selon le principe d'eutrophisation : la pérennisation-stabilisation des mécanismes les plus complexes a nécessairement été extrêmement énergivore, sa réalisation ne pouvait pas se faire sans une extrême abondance de ressources sous forme d'éléments de complexité juste inférieure et capables de soutenir des milliards de tentatives de stabilisation dans tout le spectre des relations du continuum comportemental entre le parasitisme, la symbiose, la prédation, ... en butant contre le dilemme du prisonnier répété, l'optimum de Pareto dans la marche vers l'eutrophisation et autres équilibres de Nash pour stabiliser les stratégies de survie, plus celui des marchands de glace pour rassembler et homogénéiser les solutions efficaces trouvées, etc.

C'est au résultat particulier et sans doute inéluctable de cette complexification+stabilisation que nous devons aujourd'hui l'existence de la séparation entre végétaux et animaux, de celle entre proies, parasites, prédateurs, commensaux, etc. : des milliards d'années d'essais et d'échecs, de presque réussites, de réussites avant d'en arriver à une biosphère enfin vivante, proto-bactérienne, très diversifiée, à peu près stabilisée dans la vie et en route pour l'étape suivante.

Le moteur fondamental de cette complexification-là me semble bien être une fractale sur un formé par la contradiction entre uniformisation (principe d'eutrophisation) et diversification des stratégies assez efficaces pour permettre la survie de tout ensemble de base (coacervats puis cellules autonomes) à partir des éléments du niveau juste précédent (molécules, agencements de molécules et organites).

Dualité liberté - sécurité

A ce stade, on imagine sans peine que la gigantesque marée "noire" de coacervats qui ceinturait tous les continents a été dévorée par les premières espèces d'organismes unicellulaires qui en étaient issues. Pour ces premières cellules libres, le monde était un paradis infini à dévorer sans contrainte puisqu'il n'y avait encore rien pour les contrarier, ni parasites, ni prédateurs, ni maladies. Cependant, comme nous l'avons vu, la transformation rapide de la mayonnaise de coacervats en mayonnaise d'organismes unicellulaires, toujours en suivant le principe d'eutrophisation et les lois du préambule, a rapidement évolué aussi et cette situation paradisiaque a donné naissance à de nouveaux systèmes permettant de réduire les biomasses homogènes et gigantesques de toute espèce arrivant à s'imposer sur la grande majorité des ressources. Les eutrophisations successives entre les premiers organismes unicellulaires ont été le lit de nouveaux comportements prédateurs, parasites, symbiotes, etc., comme ils l'avaient été entre les coacervats et avant encore, entre les molécules (même si le mot "comportement" ne peut pas être considéré ici sous son sens premier).

Dans un monde unicellulaire formé de biocénoses aux interrelations aussi complexes que les actuelles et où toutes les stratégies de survie possibles sont explorées, exploitées, utilisées, les plus efficaces et les plus chanceuses prennent forcément le dessus, les autres, moins efficaces et/ou moins chanceuses, sont progressivement éliminées ou repoussées dans les coins les plus isolés de la biosphère leur offrant encore la possibilité de survivre et d'évoluer en toute indépendance des contraintes biologiques (prédateurs, parasites, concurrents, etc.) qui les éliminent partout ailleurs mais en restant à l'écart des flux d'énergie principaux. Le monde des unicellulaires était suffisamment vaste pour autoriser assez facilement ces isolations, ces évolutions parallèles, pendant un temps au moins. Au centre, par contre, ces contraintes devenaient toujours plus fortes et complexes au fur et à mesure que les eutrophisations successives faisaient apparaître de nouvelles stratégies efficaces pour les minorités, de nouvelles espèces aux comportements plus adaptés à cette complexité globale croissante. La croissance génère de la complexité et la complexité génère de la croissance. C'est une contradiction en cercle vicieux qui s'applique toujours aujourd'hui, génératrice de diversité et d'efficacité dans le recyclage de toute forme d'énergie qui devient assez abondante pour le permettre. C'est le moteur créateur de néguentropie.

La polymérisation d'atomes ou de molécules est un phénomène qui réduit le degré de liberté, de mouvement, de chacun des constituants de base en les portant dans un état beaucoup plus stable que l'antérieur tout en démultipliant les effets de leurs propriétés de base au point d'en générer de nouvelles. Pensez à la série minérale du carbone : gaz carbonique, suie, charbon, diamant. Il en est de même pour les cellules qui peuvent être regardées à travers la série "cellules isolées, rassemblées, unies en foule, en colonie, en thalle, en tissu, en organe, en organisme supérieur individualisé". La grande invention issue de cette "polymérisation"-ci est la spécialisation des cellules, un phénomène déjà amorcé chez les unicellulaires de part leur mode de vie (champignons, végétaux, animaux tous diversifiés dans le continuum comportemental des parasites, prédateurs, commensaux, symbiotes, etc.) et leur adaptation plus ou moins étroite à des milieux différents.

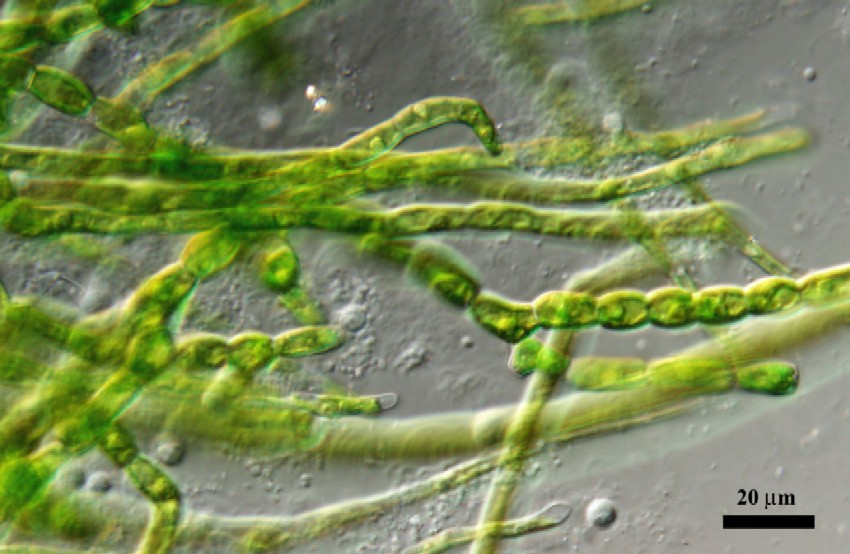

De la même manière que la polymérisation ou la cristallisation des radicaux en molécules ou cristaux renforce et généralise les propriétés de chaque radical, il était logique qu'à un moment donné cette polymérisation trouve comment s'appliquer aux organismes unicellulaires. Les contraintes de ce niveau sont bien sûr incomparablement plus complexes que celles imposées aux radicaux chimiques mais la stratégie reste valide et, rançon de cette complexité nouvelle sur les éléments de base, le temps nécessaire à la mise en place des stratégies efficaces est plus long, plus hésitant, les résultats en sont aussi plus fragiles une fois établis. La stabilité des stratégies les plus efficaces tient toujours aujourd'hui. Ce sont même elles qui caractérisent la majorité des espèces unicellulaires actuelles : les premières colonies d'êtres vivants étaient certainement filamenteuses, résultat de scissiparités non menées à terme tout en restant parfaitement viables (un seul "dictionnaire" partagé et totalement ou partiellement répliqué maintenant l'ensemble). Aujourd'hui, si les unicellulaires libres existent toujours, le filament reste la forme principale des organismes unicellulaires coloniaux ainsi que celle des multicellulaires les plus rudimentaires (champignons, bactéries).

Filaments d'algue chlorophycée.

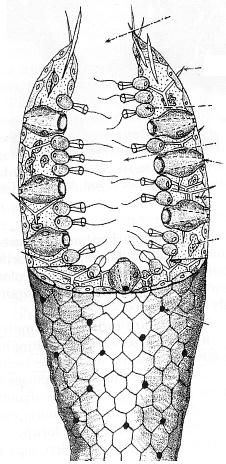

Même lorsque la forme globale de la colonie d'unicellulaires n'est plus filamenteuse, les liens entre les individus le reste encore :

Colonie de Volvox dorés (Volvox aureus)

Une fois la liberté individuelle abandonnée par les cellules, les possibilités offertes aux pluricellulaires se sont progressivement complexifiées. Si les premiers tissus étaient essentiellement des amas de cellules fonctionnellement et morphologiquement identiques dont les interrelations passaient essentiellement par le contact direct entre cellules voisines (thallophytes végétaux : algues ; "thalles" animaux : éponges et ascidies), cette proximité a mis en avant plusieurs nouvelles complexifications avantageuses à toute la communauté, à commencer par l'amélioration de la communication d'un bout à l'autre (les systèmes vasculaire et nerveux). Une fois unies et coordonnées, les cellules peuvent se spécialiser en tissus divers tant qu'elles restent complémentaires de façon à ce que les fonctions autres que celle à laquelle ou celles auxquelles se dédient celles d'un tissu sont nécessairement assumées par d'autres populations cellulaires de la même communauté se spécialisant, elles aussi en tissus sur autre chose et, complémentarité obligatoire, profitant également de la production des premières.

Les spongiaires : éponge languette

La rationalisation et l'optimisation des échanges intercellulaires sur les besoins de la communauté donnent plus de sécurité à l'ensemble. Le travail de chaque cellule s'y définit et y est encadré dans ce but. La sécurité de l'ensemble est une chose totalement impossible sans union et coordination. Elle est uniquement réservée aux communautés stabilisées où l'échange d'informations est assez réciproque et assez rapide pour que ces besoins soient toujours assurés du mieux possible en tout point de la communauté de façon à ce que chaque cellule y reste en vie sans manquer gravement de quoi que ce soit.

Pour les cellules, la liberté est le prix à payer en échange de la sécurité de la communauté. Plus cette liberté est réduite, plus la communauté doit développer de mécanismes fiabilisant les échanges et combattant les désordres au sein de tout tissu dès que ce désordre entrave ou fait mine d'entraver la bonne marche de l'ensemble. En conséquence, l'équilibre des échanges de l'ensemble des tissus différents est primordial au maintien en vie de toute la communauté. Ceci pousse donc aussi à la création de "tissus de coordination et de défense", c'est à dire à la création d'une réplique des mécanismes de cohésion du niveau de complexité inférieur dans le niveau de complexité supérieur, tout comme les coacervats avaient inventé le noyau cellulaire. Évidemment, le nombre de solutions possibles pour assurer ces fonctions est pratiquement infini et, comme au niveau précédent, l'adaptation aux contraintes de la réalité va favoriser les plus efficaces. Nous avons ici encore une récursivité des principes déclinés dans le niveau précédent mais avec des éléments différents, soit, ici encore, un comportement typique de fractale.

On remarque également que la cohésion des tissus se répartit entre la communication centralisée des systèmes nerveux, sanguins et hormonaux et celle des échanges intercellulaires de voisinage plus ou moins immédiat.

Dualité stabilité - souplesse

NB : Je vais ici m'appuyer sans les redéfinir ni les ré-expliquer sur les notions développées dans le chapitre précédent, il est donc très conseillé de l'avoir en tête dans ce qui suit ou de le relire maintenant.

La biosphère, tout en gardant à ses marges de nombreux éléments des niveaux inférieurs autonomes et de plus en plus spécialisés sur les flux d'énergies plus marginaux que la moyenne, (cf. la Loi normale précédemment présentée), s'est ainsi retrouvée essentiellement constituée d'organismes pluricellulaires, bien plus adaptés et adaptables à l'exploitation et à la capitalisation des énergies du milieu, quelles qu'en soient les formes. Pour ainsi dire, l'élément de base n'était plus là ni le radical chimique, ni l'organite cellulaire, ni même la cellule constituée mais l'organisme pluricellulaire.

La route était alors ouverte en grand à une autre déclinaison du continuum comportemental en offrant encore plus de possibilités de diversification que les niveaux précédents. La règle de la recherche de l'eutrophisation restant également le moteur principal de l'expansion de chaque lignée, la sélection continuait de favoriser ceux qui se montraient les mieux capables de drainer à eux le plus d'énergie possible sous toutes ses formes. Le principal facteur externe à cette compétition générale pour l'énergie, le soleil donc le climat, a servi, sert et servira longtemps encore de cadre général à cette complexification.

Ainsi, deux stratégies opposées sont devenues dominantes : d'une part la spécialisation amorcée par l'individualisation des règnes végétal et animal s'est énormément complexifiée, elle aussi en fractale, d'autre part l'adaptabilité, la souplesse, a donné lieu à des déclinaisons aussi importantes, en fractale également : dans ce jeu-là, celui de la survie, ces deux équilibres de Nash (spécialisation contre ubiquisme) se montrent tout aussi efficaces pour garantir la stabilisation de la situation des "joueurs" et comme il s'agit d'une contradiction, l'effet fractal en est aussi naturel que prévisible : les spécialistes exploitent mieux leur ressource que les généralistes, ce qui leur confère un avantage sur eux, alors que les généralistes exploitent plus de ressources que les premiers, ce qui leur confère symétriquement un avantage sur eux. Comme il s'agit de deux attitudes très générales, la fractale qui en découle peut prendre un nombre faramineux d'aspects différents.

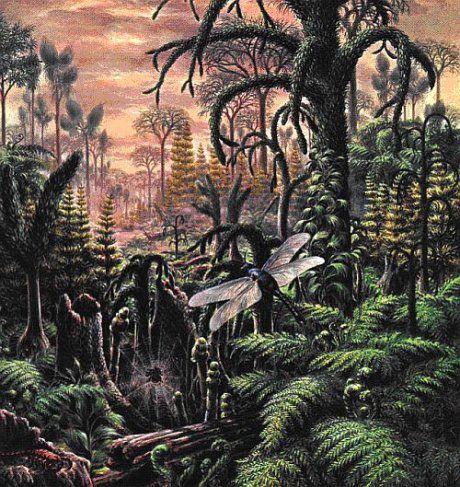

De plus, la protection assurée aux cellules par l'individualisation en organismes pluricellulaires permettait enfin à la biosphère de se lancer à la conquête de tous ces espaces encore à peu près vierges et situés au-delà des rivages, tant sur la terre ferme qu'en plein océan.

Une conséquence de ce phénomène est que le continuum comportemental (des interrelations entre individus et espèces différentes) définit des écosystèmes qui sont d'autant plus individualisés que les conditions physiques imposées par leur biotope sont tranchées. Le nouvel équilibre qui peut se mettre en place par dessus les populations uni ou pluricellulaires crée et individualise les biocénoses tout en s'étendant sur les continents. Cette complexification a certainement été très rapide au fur et à mesure de l'avancée de la biosphère dans des milieux vierges de plus en plus secs. Cette tendance s'était certainement mise en place dès les coacervats mais la conquête par les organismes pluricellulaires de milieux moins humides et moins salés que les rivages de tous les continents a imposé les pluricellulaires comme nouvelle caractéristique de premier ordre. (symétriquement, la conquête du plein océan et des terres très humides a été plus rapide aux unicellulaires inventeurs du flagelle et de la reptation qu'aux coacervats).

Cette conquête de la terre ferme a imposé en même temps de gérer la maintenance interne d'une humidité et d'une salinité voisines de celles du milieu d'origine tout en développant des mécanismes protecteurs contre les milieus extérieurs sec ou humides pour maintenir leur intégrité dans le plus de circonstances possible, en plus des adaptations de plus en plus poussées imposées par la complexification du continuum comportemental. Pour preuve, la salinité du sang de pratiquement toutes les espèces terrestres est voisine de celle de l'eau de mer. La conquête des espaces vierges en a donc été lente avec beaucoup de "casse" mais le capital d’adaptabilité acquis par le pluricellulaire sur les coacervats et leurs descendants a permis que cette conquête se fasse bien plus rapidement que la création des premières lignées de cellules dans le milieu des coacervats : en bonne fractale, la complexification de la vie suit elle aussi une exponentielle, va de plus en plus vite.

Les biocénoses sont rapidement devenues des unités élémentaires pouvant ouvrir la route à un niveau de complexité supérieur mais, cette fois-ci, son expansion a buté contre le mur des climats, à du rester enfermée à l'intérieur d'un même biotope/biome. Comme l'énergie globalement reçue est restée à peu près la même, c'est à dire considérable, et que la fabrication de la couche d'ozone amorcée dès les coacervats était terminée, la stabilisation des écosystèmes sur la terre ferme a pu avancer vers leur eutrophisation. La capitalisation de l'énergie était alors contrainte de trouver de nouvelles voies d'expansion, un niveau de complexité supérieur.

Paysage du Carbonifère.

Dualité solitude-société = dualité égoïsme-altruisme = dualité compétition-coopération = dualité capitalisme-communisme = continuum prédation-symbiose

La majorité des espèces de l'époque initiale étaient constituée d'individus solitaires, enfin, solitaires au sein de leur espèce car la diversifications des formes de vie tout le long du continuum comportemental interdit la solitude absolue : entre les parasites, les commensaux, les symbiotes et les autres, aucun organisme supérieur ne peut être regardé autrement que comme une biocénose à lui tout seul même en l'absence de prédateurs et ce depuis l'intégration des proto-bactéries qui ont donné les chloroplastes et les mitochondries à l'intérieur des cellules.

Or, même lorsque des conditions extérieures faisaient localement barrage à la vie, l'énergie solaire a continué à être assimilée et capitalisée par la biosphère et cet apport oblige à sa concentration, à encore plus de complexité. Comment ajouter efficacement de la complexité si ce n'est en ouvrant un nouveau pas à la fractale, sur le même motif puisqu'il a toujours été efficace pour ça jusque-là ?

Le passage de l'unicellulaire au pluricellulaire, comme nous l'avons vu, avait été amorcé par les ancêtres des Volvox, Gonium, etc. Le pas suivant est, en toute logique, de tenter la création de quelque chose structuré sur la base d'individus pluricellulaires. L'apport continu d'énergie solaire et la sélection poussent à élaborer quelque chose de plus complexe mais viable, efficace et pérenne, à créer sur la base d'individus une structure plus compétitive que ces mêmes individus isolés dans la captation et la capitalisation de cette énergie.

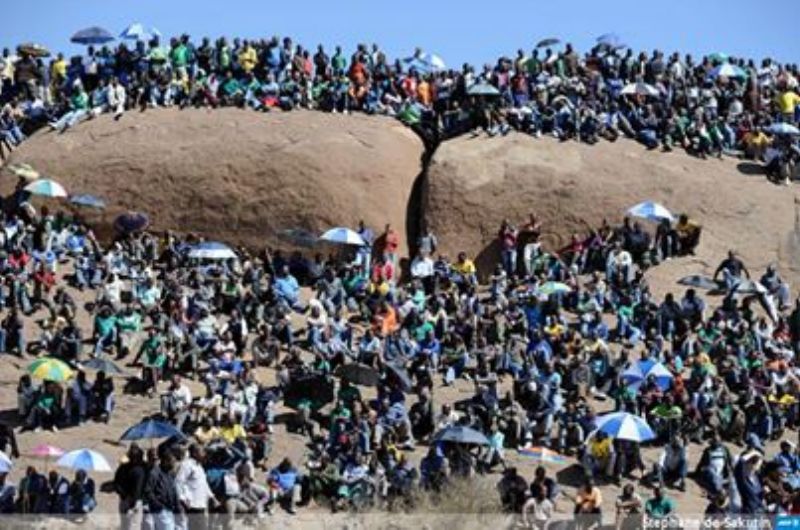

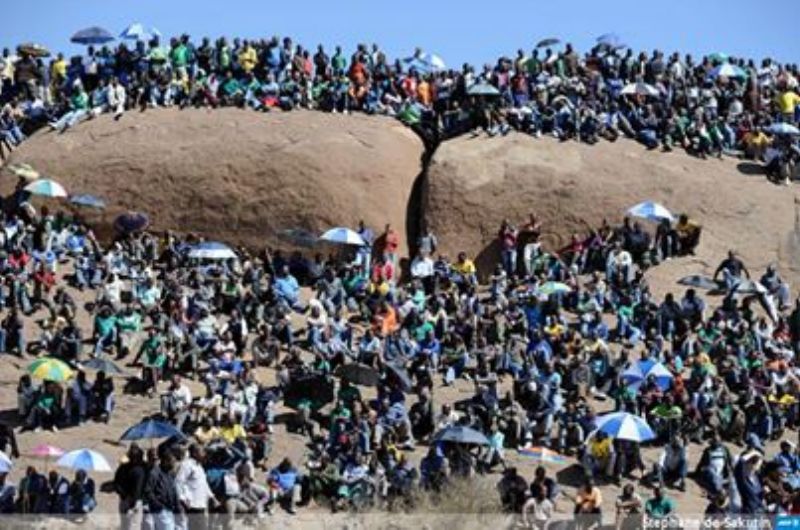

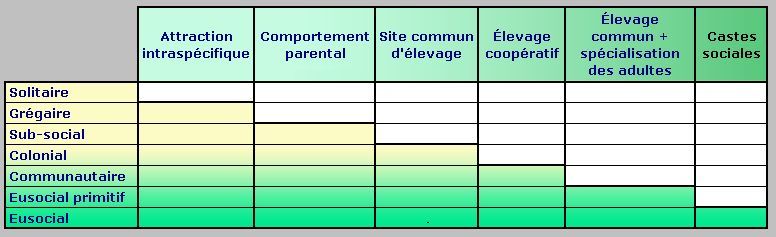

Les populations d'individus d'une même espèce et étroitement reliés entre eux en méta-organismes diffus, en super-organismes (cf. Bert Holldobler & E.O. Wilson, The super-organism, 2009, 522pp., Norton, ISBN 978-0-393-06704-0), existent et sont dites "eusociales" (du grec, eu = eury = large, complet). Les premières traces d'organismes eu-sociaux ont été trouvées chez des insectes (termites, abeilles, guêpes et fourmis) datant d'il y a plus de 65 millions d'années (= fin Crétacé). L'évolution y ayant amené a forcément commencé plusieurs millions d'années avant. Pour comparaison, les premiers hominidés sont apparus il y a 6 petits millions d'années.

Le mécanisme qui conduit à l'eusocialité est celui qui conduisit aux pluricellulaires. C'est une autre déclinaison de l'équilibre de Nash du dilemme du prisonnier répété et du problème des marchands de glace répété : si l’égoïsme permet parfaitement la survie de l'individu, dans les situations répétitives la coopération lui est bien plus efficace. Ainsi, si un rassemblement d'individus d'une même espèce a majoritairement, au départ, un comportement de compétition intraspécifique, toute ébauche de stratégie coopérative est généralement plus efficace pour la conservation et la multiplication du génome. Toute amorce de comportement coopératif a donc un très grand pouvoir intrusif sur l'ensemble des comportements en cours et possibles dans l'espèce et, dès que le maintien de la coopération garantit à la fois plus de stabilité au génome et une certaine souplesse/adaptabilité face son l'environnement, la sélection naturelle a toujours fini par la retenir devant tout les autres comportements. Par contre, si une coopération, quelle que soit son efficacité énergétique, impose globalement plus de rigidité génétique et adaptative que celle d'individus isolés, elle est marginalisée puis éliminée.

Fourmi du Crétacé prise dans de l'ambre.